Критическая оценка развития

Экуменического Диалога

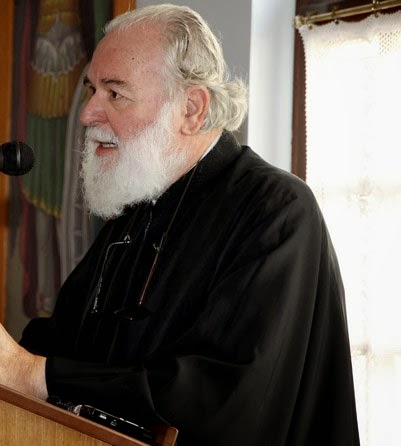

Протопресвитер Георгий Металлинос

Κριτική θεώρησις της πορείας του Οικουμενικού Διαλόγου

Του πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνού

Прп. Иустин (Попович) предвидел исход Экуменических отношений. Отец Георгий Флоровский был удален из ВСЦ в 1961г. Профессор Иоанн Кармирис в 1953 году заявил: участие Православия в вероучительных конференциях не имеющих границ – не согласно с учением семи Вселенских соборов и их великих Отцов.

В школе родителей в г. Катерини, 22 февраля 2016 г., выступали с речами о. Георгий Металлинос и монах o. Арсений Влянкофтис. Первый выступил с критикой Экуменизма, в то время как о. Арсений представил существующие проблемы в связи с подготовкой Всеправославного Собора на основании писем, направленных в Священный Синод митрополита Навпактского Иерофея, митрополита Лимасольского Афанасия и профессора Д. Целенгидиса. Далее мы публикуем текст выступления о. Георгия Металлиноса[1].

***

1. Трагедия раскола (1054) и наблюдаемые болезненные последствия его, как крайне печальное развитие политических событий на Востоке, стали поводом для ряда попыток начать и вести диалог для восстановления единства, для возвращения еретиков-рескольников в лоно нераздельно Церкви ради же их спасения. Единое и неделимое церковное тело, как тело Иисуса Христа, не может разделяться из-за еретиков и раскольников. Но, согласно словам свт. Иоанна Златоуста – «сгнившее отделяется». Диалог характерен по своей сути для подлинного Христианства, он будет вестись и проводится Самим Творцом человеческой жизни. «Тогда придите, и рассудим», говорит Бог (Ис. 1, 18). Наше богослужение, в принципе, как и "индивидуальная" молитвы, являются продолжающимся диалогом Создателя и творения ради спасения человека. Путь диалога после отделения от Тела Христова части чад Божиих продолжает вести Православие.

После того, как произошел Великий Раскол (1054) и после того, что случилось в 15-м столетии, раскол между Западным и Восточным Христианством – то есть между Православием и Папизмом – большинство из 11 диалогов, во главе которых стоит Ферраро-Флорентийский собор (1438-39гг.), который был воспринят как лжесобор, т.е. униатский и еретический, а поэтому то Православие его отвергло, тем не менее, Папизм на протяжении веков и до сего дня стремиться поглотить Православный Восток.

До падения Константинополя (1453) диалоги, направленные на соединение были обречены на неудачу с момента их появления, потому что их движущей силой была целенаправленная политика спасения Византийского государства и лиц, связанных с ними материальных интересов. Это хорошо просматривается и вполне различимо, если провести аналогии и в нынешних экуменистических отношениях, при использовании манипулирований Верой и ее «Использовании» проводящих диалоги ради того, чтобы обслуживать «цели светского характера, навязываемые Новым Мировым Порядком» (New Age). А он в свою очередь направляет и межхристианские и межрелигиозные диалоги для осуществления идеи о создании «Всерелигии» и проведения «Глобализации» .

2. Попытки вести межхристианский диалог делались и после падения Константинополя (1453), в период турецкого рабства. Позиция Православия в период рабства (отоманократии-турецкого владычества и латинской оккупации) определялась Верой во Христа и любовью к спасительной Истине, а не политической ситуацией, чего, кстати, желают наши «новоявленные». Порабощенное и подчиненное Ромейство (Ρωμηοσύνη = православного эллинизма) признало расхристианизированный «Запад», а в основном это было сделано униатствующими среди нас сегодня, чьи отношения под прикрытием любви ведут к помутнению совести и постоянному отступлению. Основные выводы исследований касательно позиции Православных, и конечно же нашей Вселенской Патриархии, пребывающей в состоянии рабского пленения и подчинения, могут быть сведены к следующим положениям:

а) Православная Церковь с 15-го столетия и до конца 19-го века оставалась твердой в своей позиции по отношению к западному христианству, католицизму (Папизму) и протестантизму (Лютеранство, Кальвинизм и т.д.) и Англиканству, которые ясно и четко характеризовались как еретики и отступники от Единой Церкви, Православия.

б) Православная вера излагалась правильно, а заблуждения западно-христианских групп отвергались, потому что они были лишены характера учения Церкви.

в) таким образом, православное самосознание остается цветущим, согласно которому «даже малейшие отступления расцениваются как раскол и ересь и подвергаются осуждению и анафематствуются, и они не могут вступать в общение, невзирая на всякого рода рассуждения». Это не голословная враждебность, но это делается ради исповедания истины.

г) Также всеми исповедается, и без всякого обращения вспять, что «только Восточные Православные Христиане(древние эллины, ныне же греки и Новые Римляне называемые так по имени Нового Рима) только они имеют истинную веру».

д) Следовательно, только таковым является допустимое основание для церковного соединения, или абсолютное «единство веры и единогласие в вере Апостолов и Отцов, со священным Писанием и Вселенскими Соборами, согласно свидетельству свт. Марка Ефесского: «В отношении божественных догматов никому никогда не допускается применять икономию и снисхождение».

е) Такая позиция достигает своей кульминации на Константинопольском соборе 1895 года, который ответил папе Льву XIII, призвавшего к соединению православных, что Православная Церковь это « Церковь семи Вселенских Соборов и первых девяти веков христианства, следовательно, она является Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью, столпом утверждением истины». Следовательно, соединение это должно происходить «на одном каноне веры и на основании апостольского и переданного Отцами учения». «Никогда Римский епископ не считался высочайшим правителем и непогрешимой главой Церкви».

Сегодня высокопоставленные Экуменисты считают Папу (и еретика) в качестве законного епископа Римской Церкви, которую именуют «Церковью-сестрой», то есть словно Православную Патриархию!

3. Это непоколебимое отношение Православной Церкви и ее Священноначалия в отношении к инославному Западу было официально изменено в начале 20 столетия при патриархе Иоакиме III (†1912). Такой скачок может расцениваться только при сравнении догматическо-символических документов появлявшихся с 1902 года и поныне с документами 19 столетия.

Это означает, однако, в национальном Центре (имеется в виду Константиополь) выстраивается новая позиция в отношении ранее отвергаемого Запада, сообразно с духом любви к Западу и «экуменических отношений». Основной точкой отсчета больше не будет Восток, а Запад, с тем, что он выражает. Это изменение определеяется тремя крайне важными документами Вселенской Патриархии: энциклика Патриарха Иоакима III в 1902 г., Декларация 1920 года и Энциклика 1952 года. Они первые открывают путь навстречу к Западному христианству через Экуменизм, в то время как другие документы имеют чисто прагматический характер, открывая и продвигая путь для Экуменизма через «Экуменическое движение». Наше участие в этом движении привело к современным контролируемым для православного сознания отношениям. Об этих приходящих изменения свидетельствует и используемый ныне язык. «Вьющиеся растения», как охарактеризовала Энциклика 102 группы западных христиан, в 1920 г., уже становятся «Церквами», нечто конечно же тем, что восхваляют как наши так и не наши экуменисты. Но это означает постепенное уравнивание западных исповеданий с Единой Церковью, Православием. В этом отношении наиболее искренним является Папа Бенедикт XVI, когда в 2008г, когда он отверг Протестантизм как «Церковь», а Православие охарактеризовал как «ущербную», поскольку оно не принимает его первенство.

С Декларацией Вселенской Патриархии 1920 был предложен некий устав для позиции Православной Церкви, который обязывает в будущем создать православную фракцию в составе ВСЦ. Если же Церковь в 1902г. всего-лишь открыла путь для нашего участия в Экуменическом движении, то Декларация 1920 г подготовила наше вхождение в ВСЦ.

По словам профессора Христоса Яннарас Энциклика «заменяет истину Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви и умалчивает о ней и о существующем в не тайне спасения из-за некоего социального и идеологического христианства , так словно в ней « не существует даже намека на истину» (Αλήθεια και ενότητα της Εκκλησίας, Αθήνα 1997, стр. 196 и след.).

Для Патриарха Афинагора Энциклика 1952 служила в качестве подтверждения и основы для реализации его действий. Поэтому выдающиеся православные богословы, такие как Иоанн Кармирис и о. Георгий Флоровский, несмотря на их преданность Вселенской Патриархии, не могли не выразить свои сомнения в отношении этих открытых действии патриарха Афинагора и своих волне сдержанных замечаний в отношении такого развития событий.

О. Георгий Флоровский в 1961 был удален из ВСЦ, а Иоанн Кармирис (1953) высказывает свою озабоченность в отношении такого развития событий: «Очевидно, что безусловное и безоговорочное участие (православных) в конференциях догматического характера и эта органическая непосредственная связь с весьма могочислеными Церквами и Конфессиями и ересями на догматическом и экклезиологическом основании ВСЦ будет означать уклонение от Патриаршей Декларации 1920, которая предначертывает путь диалога о сотрудничестве с Всц только в вопросах т.н. практического христианства, а главным образом это не должно означать, что якобы существует согласие в отношении теоретических принципов Православия и его многовековой традиции, точно также как и в отношении учения и деяний семи Вселенских соборов и ее великих Отцов».

В Экнциклике 1952 года Вселенская Патриархия говорит, что «в отношении же бесполезности ее участия в всехристианском Движении Православная Церковь преимущественно искала того. Чтобы узнать инославных (христиан) и передать им богатство ее веры, богослужения и ее устройства, а также ее религиозный и аскетический опыт, давая и ей информацию о новых методах и взглядах церковной жизни и деятельности инославных». Но опасаясь релятивизма в вере, Иоанн Кармирис осознает необходимость подчеркнуть следующее: «Участие Православных…и сотрудничество…подразумевает общение в любви, а не общение в догматическом учении и таинствах».

4.Однако о подлинных целях межхристианского Экуменизма решаются говорить некоторые кокретные иерархи Вселенской Патриархии , такие как Митрополит Фиатирский Герман (Стринопулос), пространно говоря оДекларации 1920г., которую он составил вместе с другими профессорами Богословской школа на о. Халки. «Есть необходимость в том, - сказал он, - чтобы Церкви осознали, что вне единства, в самом стром смысле этого слова…, существует и другой несколько более объемлющий смысл единства, согласно которому все те, которые признают основы учения откровения Божия во Христе, принимают Его как Спасителя и Господа, их следовало бы считать то одного, то другого качестве члена одного и того же тела, а не как чужого». «Вместо того, чтобы изучать догматические отличия, которые разделяют Церкви», - добавил митрополит Фиатирский, «необходимо непосредственно нам взращивать идею наиболее широкого единства…». В данном случае хорошо известна теория о «расширенной Церкви», которая требует пересмотра веры и сотериологического характера догматов (то есть их спасительного характера) в противовес апостольскому и отеческому преданию всех веков. Более ясная цель Экуменического движения была указана также вполне конкретным иерархом Вселенской Патриархии и ее пионером, прежним архиепископов Американским Иаковом в 1999г. В его интервью журналу «ΝΕΜΕΣΙΣ»: «Во-первых войны с капителями, а во –вторых относительный провал Экуменического диалога, который рассматривается в перспективе соединения или сближения Церквей, а потом и всех религий». Это честное признание относительно чаяний Экуменического движения и непосредственной его связи с межрелигиозным диалогом, но и целей и позиций движения Новой Эры для достижения Всерелигии.

Однако непосредственная и вполне объективная критика Экуменического движения была дана прп. Иустином (Поповичем), дающего следующую оценку Экуменизму: «Экуменизм это общее наименование псевдохристианств, псевдо церквей Западной Европы. В ее сердце находится сердце всех европейских Гуманистов во главе с Папизмом. Все эти псевдохристианства, все псевдоцеркви являются ни чем иным во всех отношениях ересью». И он задается вопросом: «Следовательно, есть ли необходимость Православной Церкви, этому незапятнанному и всечистому Богочеловеческому телу и организму Богочеловека Христа таким ужасным образом смиряться, дабы ее представители богословы, и даже епископы должны искать ее органического участия и в ВСЦ и включения в него? Увы, неслыханное предательство».

Прп. Иустин мог давать итоговое заключение экуменическим отношениям, которые свое вершиной имеют решения в Баламанде (1993) (= утверждение о папской ереси как о Церкви- сестре и Униатстве, которое официально принимает участие в диалоге)) и Порто Аллегре (2005) (= признание протестантской экклезиологии), но и признании de facto «крещального богословия», «общего служения-диаконии» без единства в вере, «расширенной Церкви» и «культурного плюрализма».

Экуменизм во всех его проявлениях и вариантах представляет собой настоящее Вавилонское пленение Вселенской Патриархии и почти что всего руководства поместных Православных Церквей. Хвастовство и нарциссизм наших экуменистов «якобы новой эпохой, которую открыла Вселенская Патриархия благодаря Патриаршим Энцикликам 1902 и 1920 гг, никак не оправдывается», поскольку «то, что было достигнуто это является узакониванием ересей и расколов Папизма и Протестантизма». Такой вывод делает мо дорогой собрат о. Феодор Зисис, с чем я без всякого колебания соглашаюсь и ставлю свою подпись.

5. Таким образом, очевидным становится то, что Экуменизм теперь зарекомендовал себя как экклезиологическая ересь, как «демонический синкретизм», который стремится поддерживать федеральное единство Православия с помощью западного еретического месива. Таким образом, православие не оказывает свое спасительное влияние на неправославный мир, поскольку оно оказалось в ловушке, у лиц являющихся ее руководством, в сетях Экуменизма, который усердно трудится над ее разложением и изменением.

Наше церковное руководство вместо того, чтобы последовать примеру наших Святых Отцов в деле сохранения Православия как единственного возможного спасения для человека и общения, делает совершенно противоположное: смешивая Православие с ересью, в рамках Экуменизма, а по сути признавая еретическое заблуждение, привносит грязь в критерии православной полноты и лишает и его и мир возможности спасения.

Тем самым отвергаются святые Отцы и их учение, через уничтожение веры и дела Древней Церкви. «Meтапатристика»[2]по сути своей это антипатристика, поскольку это протестантствующее движение ослабляет святоотеческую традицию, без которой Православие остается лишенной защитой брони в водовороте Экуменизма и обслужиании планов Новой Эры. И если перефразировать слова Достоевского: «Без Отцов все становится дозволенным!» Но согласно словам свт. Григория Паламы, «в том заключается благочестия, чтобы не оспаривать богоносных Отцов».

Ορθόδοξος Τύπος, 4/3/2016

http://thriskeftika.blogspot.ru/2016/03/blog-post_90.html

©перевод интернет-содружества «Православный Апологет» 2016г

[1] Протопресвитер Георгий Металлинос является почетным профессором Афинского университета им. Каподистрии, известным богословом, долгое время бывшим деканом Богословского факультета, является настоятеле храма свмч. Антипы при Университете и любимым студентами преподавателем и профессором и пастырем.

[2] Это целое современное масштабное движение в православном богословии, которое основывается а методе приспосабливания под выработанные современные идеи и мнения, по сути отличающиеся от православного святоотеческого предания, святоотеческие тексты. Об этой «богословии» смотрите две специальные статьи у профессора Д. Целенгидиса и митрополита Навпактского Иерофея. Обе статьи опубликованы на сайте apologet.spb.ru