Карта сайта

Подписка на новости

Актуальное

Последние обновления

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТИННОГО ПОКАЯНИЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ О БЛУДНОМ СЫНЕ). Арх. Павлос Димитракопулос ,богослов-писатель - Священная Митрополия Киферы и Антикиферы

Митрополит Пантелеймон Антинойский, Божественное Причащение. Как часто следует принимать Причастие?

Георгиос Апостолакис, Письмо философу Ювалю Ноа Харари Религия — это не алгоритм. Православная точка зрения отвергает взгляды Харари

Искусственный интеллект и неразрушимость Церкви ( Комментарий к заявлениям высокомерного профессора Юваля Ноа Харари )

Выражение ненависти к Церкви как вечная одержимость глобализирующейся религии.

Г-н Христос Синайос, экономист Отмена христианского имени через личный цифровой номер!

Псевдо-воскрешение искусственного интеллекта

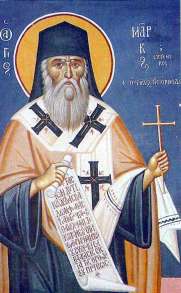

Святой Марк Евгеник и диалог о соединении Церквей

Бессмертие без Христа (Воскресенье мытаря и фарисея).

Лидерам технологической отрасли есть что нам сказать!

«Кто такие „психопаты“ на самом деле?»

От человека как «образа» Бога, сотворца Адама, до человека на экране. Василиос Евстафиу , доктор физики, кандидат богословия.

Старец Мефодий: С православием борются, потому что оно говорит правду.

Воскресенье после Богоявления - Грех и покаяние (+Митрополит Флоринский Августинос Кантиоту

Константинос Вафиотис, доцент Технического Салоникского унивеситета Технология как «трасса» для индивидуальной свободы – Часть 14

Европейский суд по правам человека рассматривает вопрос о религиозных символах в государственных учреждениях.

Феофанис Малкидис, доктор политических наук Ни международный, ни справедливый! Возвращение в Средневековье?

Г-н Константинос Вафиотис бывший доцент юридического факультета Фессалоникского технологического университета. Технология как «трасса» для индивидуальной свободы – Часть XIII

протопресвитер Стафанос Стефопуло Спирализм: новая цифровая «религия», поклоняющаяся искусственному интеллекту.

Православие: Церковь Отцов