О почитании св.прав. Иосифа Обручника в Православной Церкви

Of St. Righteous Joseph the Betrothed Veneration in the Orthodox Church

Пророческая прореченія видѣ въ старости* явѣ Іосифъ Обручникъ,* проявленно исполняемая,* обрученіе воистинну странное,* откровеніе ангелы пріемъ, —* Богу слава, — вопіющихъ, —* на землю миръ низпославшему.

Стихира Велицей вечерни Недели по Рождестве Христове на "господи воззвахъ"

В данной, сравнительно небольшой, заметке мы хотели бы показать на несправедливость обвинений некоторых лиц, даже в священном сане ( прот. Георгий Митрофанов) Православной Церкви в том, что в отличие от Западной церкви она не почитает в должной мере Святое Семейство и, в частности, св.прав. Иосифа Обручника.

В службе Недели по Рождеству Христову Церковь прославляет память св. Прав. Иоасифа Обручника вместе с царем Давидом и св.свмч. Иаковом первым епископом Иерусалимским. Тем самым Православная Церковь указывает, что св. Прав. Иосиф был в непосредственном окружении Богоматери и Богомладенца и имел своим главным служением имел ,"странное обручение" (μνηστείας λαχὼν ξένης) Деве Марии, то есть как хранителя (ο φύλακας) , защитителя (ο προστάτης) девства и чистоты Богоматери и защитник всего Святого Семейства.

Τιμῶ Ἰωσὴφ Μνήστορα τῆς Παρθένου,

Ὡς ἐκλεγέντα φύλακα ταύτης μόνον.

Чту Иосифа Обручника Девы,

Яко только избранного хранителя Ея.

Седален канона на Утрени свидетельствует о почитании праведности Иосифа Этот канон составлен прп. Космой Маюмским выдающимся византийским гимнографом 8 столетия. Благодаря этой исключительной праведности он имеет особое дерзновение пред Богом о нашем спасении.

Іо́сифа пра́веднаго, Дѣ́вы обру́чника, съ Дави́домъ Іа́кова достодо́лжно воспое́мъ: сíи бо, пра́ведною ходи́вше стезе́ю, достиго́ша небе́сныя оби́тели, досто́йно лику́юще со а́нгелы, на́мъ про́сятъ согрѣше́ній оставле́ніе.

Все это опровергает ложное мнение о том, что наша Церковь, в отличие от римо-католиков, якобы не имеет особого почитания Святое Семейство и его главу св.прав. Иосифа Обручника.

Ошибка в данных суждениях заключается, во-первых, в пренебрежительном отношении в литургическому богослужебному кругу Православной Церкви, ее гимнографии и самой литургической жизни, во- вторых - в незнании священной традиции нашей Церкви и святоотеческих творений. А в третьих - в попытке оценивать жизнь и Литургическое чествование святых в Православии секулярными мерками и принципами присущими латинскому Западу. В отличие от Запада Православный Восток чтит святых всенощными, агрипниями и совершением Божественной литургии и праздничными литаниями. Тем самым, сохраняя принцип служения в духе и истине [1], вводя присутствующего за богослужением в "чудесный таинственный мир". тем самым Православная Церковь следует завету и свт. Григория Богослова: "Итак, будем праздновать не пышно, но божественно, не по-мирскому но премирно" (ἑορτάζωµεν, µὴ πανηγυρικῶς, ἀλλὰ θεϊκῶς·µὴ κοσµικῶς, ἀλλ' ὑπερκοσµίως·) [2]. В то время как Запад предпочитает процессии и шумные светские представления, карнавалы и базары. В упрек этому образу празднования свт. Григорий Богослов говорит следующее: "Не будем венчать преддверия домов, составлять лики, украшать улицы, пресыщать зрение, оглашать слух свирелями, нежить обоняние, осквернять вкус, тешить осязание – эти краткие пути к пороку, эти врата греха. Не будем уподобляться женам, ни мягкими и волнующимися одеждами, которых все изящество в бесполезности, ни игрой камней, ни блеском золота, ни ухищрением подкрашиваний, приводящих в подозрение естественную красоту и изобретенных в поругание образа Божия. Не будем предаваться ни «пированиям и пьянству», с которыми, как знаю, сопряжены «сладострастие и распутство» (Рим.13:13), ибо у худых учителей и уроки худы, или, лучше сказать, от негодных семян и нивы негодны. Не будем устилать древесными ветвями высоких лож, устраивая роскошные трапезы в угождение чреву, не будем высоко ценить благоухания вин, поварских приправ и многоценности благовония. Пусть ни земля, ни море не приносят нам в дар дорогой грязи – так научился я величать предметы роскоши! Не будем стараться превзойти друг друга невоздержанностью (а все то, что излишнее и сверх нужды, по моему мнению, есть невоздержанность), особенно, когда другие, созданные из одного с нами праха и состава, алчут и терпят нужду. Напротив, предоставим все это язычникам, языческой пышности и языческим торжествам. Они и богами именуют услаждающихся туком, а сообразно с этим служат божеству чревоугодием, как лукавые изобретатели, жрецы и почитатели лукавых демонов. Но если чем должно насладиться нам, которые поклоняются Слову, то насладимся словом и Божиим законом, и сказаниями как об ином, так и о причинах настоящего торжества, чтобы наслаждение у нас было собственно свое и не чуждое Создавшему нас." (Слово 38. Там же)

Почитание святого Иосифа неразрывно связывается в событиями Боговоплощения, с Рождеством Христовым, праздничным богословским переживание великой "тайны благочестия" явления Бога во плоти (1 Тим. 3.16)

Это подтверждают и кондак канона:

Веселія днесь Давидъ исполняется божественный, Іосифъ же хваленіе со Іаковомъ приноситъ: вѣнецъ бо сродствомъ Христовымъ пріемше, радуются, и неизреченно на земли Рождшагося воспѣваютъ, и вопіютъ: Щедре, спасай Тебе чтущія.

И светилен канона утрени:

Со Іаковомъ воспоимъ, славнымъ богобратомъ, Давида богоотца, Іосифа же божественнаго, Богородицы обручника: Христову Божественному Рождеству послужиша во градѣ Виѳлеемѣ боголѣпно, со ангелы, волхвы же и пастырьми Тому пѣснь поюще, яко Богу и Владыцѣ.

Светилен канона, завершая канон утрени как бы резюмирует главное в служении и жизни св.прав. Иосифа - Христову Божественному Рождеству послужил во граде Вифлееме боголепно.

Литургическое почитание святых в Православной Церкви не только указывает на живую харизматическую связь собрания верующих (σύναξης) со святым, но это, мы еще раз подчеркнем, принципиально отличает празднование памяти святого на Православном Востоке от шумных публичных процессий и базаров латинского запада.

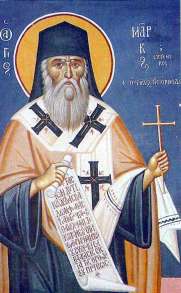

Иконография св. Прав. Иосифа в Византии достаточно разнообразна и в ней всегда подчеркивается и праведность и глубокая старость в соответствии с указаниями Синаксария и заметками Святых Отцов Церкви, среди которых находится и св. Епифаний Кипрский, а также и сообщения Оригена.

Проф. Лаброс Скодзу справедливо замечает, что "Богоматерь совершала свое величайшее служение как Матерь Божия, и во многом благодаря оказанной помощи святого прав. Иосифа Обручника. Он был одним из главных лиц, кто окружал Господа. Обычно священная персона Иосифа скрывается за самой святейшей личность Всесвятой Девы, по этой причине и о его жизни мало что известно.

Предание же нашей Церкви учит нас о том, что он был хранителем девства Богородицы. Он был защитником как Богородицы, так и Иисуса Христа. [3]

В Константинопольской Церкви в 1984 году было составлено монахом Герасимом Макрияннисом, гимнографом Великой Церкви специальное полное богослужебное последование святому праведному Иосифу Обручнику. Это служба бденная. Она была опубликована келлией святого праведного Иосифа Обручника священной обители на о. Патмос.

. В отличие он еретиков протестантов, учащих о том, что Дева Мария была супругой Иосифа и они родили детей, Православная Апостольская Церковь, опираясь на священную традицию утверждает, что св. прав. Иосиф никогда не был супругом Богоматери. Литургически Церковь утверждает догмат о непорочности и приснодевстве Марии согласно определению III Вселенского собора (431г).

И.С.

[1] См. Ιωανν Φουντούλη. Λογική λατρεία. Αθήνα. ΑποστολικήΔιακονία Έκδοση Γ..σελ. 1

[2] ¨Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. ΛΟΓΟΣ ΛΗʹ. [00002] Εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος. Слово 38. На Рождество Христово/ TLG. 0329-0390 - Gregorius Nazianzenus - In theophania. [00055-00056] )

[3] ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΜΝΗΣΤΩΡΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού//https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/agios-iosif-o-mnistor/

См. также Gerges Markos Morgan Η Γενεαλογία του Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κατά τον Ι. Χρυσόστομο και τους κόπτες εκκλησιαστικούς συγγραφείς από τον Ι' αιώνα και εξής

The genealogy of Jesus Christ in Mathew's Gospel in John Chrisostom and the Coptic Church writers and Fathers from the tenth century onwards