Ученые о теории эволюции

https://azbyka.ru/uchenye-o-teorii-evolyucii

Подавляющее большинство изречений, помещённое в настоящий сборник, принадлежит самым ярым защитникам теории эволюции. Но в этом-то и сила книги. Основы эволюционистских твердынь вряд ли пошатнут высказывания из уст учёных-креационистов. Но даже в суде оправдывающие показания, приведённые враждебно настроенным свидетелем, считаются наиболее важными. Поэтому замечания палеонтолога-эволюциониста, который признаётся в отсутствии промежуточных форм, или биолога-эволюциониста, который сомневается в механизме мутаций/отбора, весьма существенны (особенно, если эти высказывания приведены точно и без искажений), даже если в остальном автор поёт гимны эволюции. Мы с нетерпением ждём самого широкого использования этого издания.

Редактор.

Creation Science Foundation Ltd, 1990.

***

Сегодня многие считают, что спор о происхождении жизни ведется между научными воззрениями эволюции и религиозными воззрениями сотворения. Так ли это на самом деле?

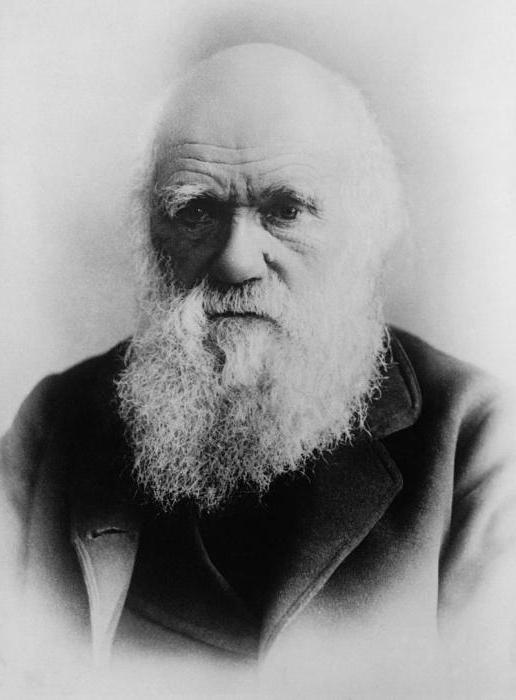

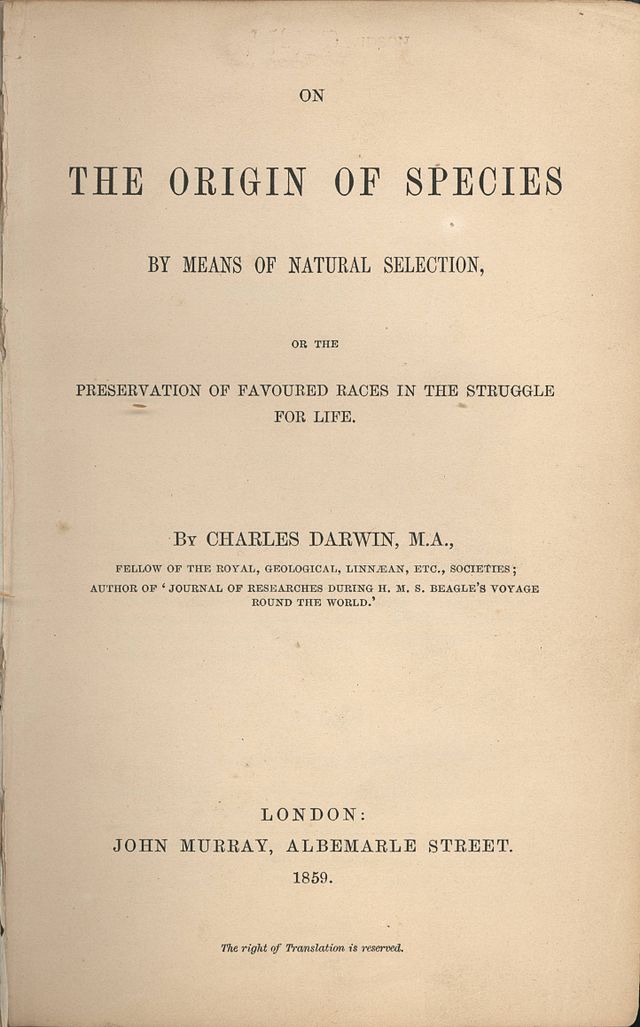

Перед публикацией своей книги Дарвин утверждал:>

1. Будущая книга вас весьма озадачит; она, к сожалению, будет слишком гипотетична. Скорее всего, она лишь послужит упорядочиванию фактов, хотя сам я думаю, что нашел приблизительное объяснение происхождению видов. Но, увы, как часто — почти всегда — автор убеждает себя в истинности собственных догм.

Чарльз Дарвин, 1858, из письма коллеге о заключительных главах «Происхождения видов». Цит.по John Lofton’s Journal, The Washington Times, 8 February 1984.

Научна ли теория эволюции?

2. По существу, теория эволюции превратилась в своего рода научную религию; почти все ученые приняли ее, и многие готовы «втиснуть» свои наблюдения в ее рамки.

Х.С. Липсон (H.S.Lipson), королевское физическое общество, профессор физики, Манчестерский университет, Великобритания. A physicist looks at evolution. Physics Bulletin, vol,31, 1980, p.138.

Эволюция — факт или вера?

3. Теория эволюции — стержень биологии; таким образом, биология находится в странном положении науки, основанной на недоказанной теории. Так наука она или религия? Вера в теорию эволюции, таким образом, сродни вере в целенаправленное творение — каждая концепция считается истинной теми, кто верит в нее, однако ни та, ни другая не доказаны по нынешний день.

Л. Харрисон Мэтьюз (L.Harrison Matthews), королевское физическое общество. Предисловие к «Происхождению видов» Дарвина. J.M.Dent & Sons Ltd, London, 1971, p.xi.

4. Приходится признать, что, вопреки расхожим представлениям, теория случайного возникновения жизни под воздействием естественных условий, основанная на фактах, а не на вере, просто еще не написана.

Хьюберт П.Йоки (Hubert P.Yockey), Армейская радиационная станция, Абердинский полигон, Мэриленд, США. A calculation of the probability of spontaneous biogenesis by information theory. Journal of Theoretical Biology, vol.67, 1977, p.396.

Можно ли наблюдать эволюцию?

5. Эволюцию — по крайней мере в том смысле, в каком говорил о ней Дарвин — невозможно проследить в течение жизни одного наблюдателя.

Др. Дэвид Б.Киттс (David B.Kitts), зоология, кафедра геологии и геофизики, университет Оклахомы, Норман, Оклахома, США. Paleontology and evolutionary theory. Evolution, vol.28, September 1974, p.466.

Можно ли проверить эволюцию?

6. Легко сочинять истории о том, как одна форма жизни превращалась в другую, и находить причины того, почему та или иная стадия побеждала в естественном отборе. Но истории эти — не наука, так как не существует способа подвергнуть их проверке.

Личное письмо (от 10 апреля 1979 года) д-ра Калина Паттерсона (Colin Patterson), старшего палеонтолога Британского музея естественной истории, Лондон, Лютеру Д.Сандерленду. Цит.по: Luther D.Sunderland. Darwin’s Enigma, Master Books, San Diego, USA, 1984, p119.

7. Нашу теорию эволюции невозможно опровергнуть никакими наблюдениями — любые наблюдения могут быть «втиснуты» в ее рамки. Теория эволюции, таким образом, находится «по ту сторону эмпирической науки», хотя это не обязательно означает, что она неверна. Никто не может придумать способа проверить ее. Выводы — безосновательные или сделанные на основе немногочисленных лабораторных опытов, проведенных в максимально упрощенных условиях, — приобрели распространенность, далеко не соответствующую их ценности. Они стали частью эволюционной догмы, впитанной нами в процессе обучения.

Пол Эрлих (Paul Ehrlich), профессор биологии, университет Стэнфорда и Л.Чарлз Берч (L.Charles Birch), профессор биологии, университет Сиднея. Evolutionary history and population biology. Nature, vol.214, 22 April 1967, p.352.

8. Эволюционные события уникальны, неповторимы и необратимы. Превратить сухопутное позвоночное в рыбу так же невозможно, как и произвести обратное превращение. Применение экспериментальных методов проверки к таким уникальным историческим процессам строго ограничено — в первую очередь потому, что продолжительность этих процессов намного больше, чем жизнь экспериментатора. Именно из этой невозможности проверки исходят антиэволюционисты, требуя доказательств, которые они смогли бы великодушно признать удовлетворительными.

Теодозиус Добжански (Theodosius Dobzhansky), бывший профессор зоологии и биологии, университет Рокфеллера. On methods of evolutionary biology and anthropology, Part 1, biology. American Scientist, vol.45 (5), December 1957, p.388.

Подтверждется ли эволюция фактами?

Дарвин писал:

9. Я уверен, что в этой книге вряд ли найдется хоть один пункт, к которому нельзя подобрать факты, которые приводили бы к прямо противоположным выводам, чем факты, найденные мною. Истинный результат может быть получен только при тщательном подсчете и сопоставлении фактов и доводов как «за», так и «против». А это пока невозможно.

Чарльз Дарвин, 1859. Предисловие к «Происхождению видов», с.2. Цит. также в «John Lofton’s Journal», The Washington Times, 8 February 1984.

Что же доказывают факты?

10. Биологи просто наивны, когда они говорят об экспериментах, разработанных для проверки теории эволюции. Она не поддается проверке. Ученые будут то и дело натыкаться на факты, противоречащие их предсказаниям. Эти факты неизменно будут игнорироваться, а их открыватели будут, несомненно, лишены дальнейших субсидий на исследования.

Профессор Уиттен (Whitten), генетика, Мельбурнский университет, Австралия. 1980 Assembly Week address.

О чем говорят факты?

11. Факты вовсе не «говорят сами за себя»; их читают в свете теории. Творческая мысль, как в искусстве, так и в науке, направляет изменение мнений. Наука — это квинтэссенция человеческой деятельности, а не механическое, роботоподобное накопление объективной информации, ведомое законами логики к неопровержимым выводам.

Стивен Джей Гоулд (Stephen Jay Gould), профессор геологии и палеонтологии, Гарвардский университет. The validation of continental drift. В кн.: Ever Since Darwin, Burnett Books, 1978, pp.161-162.

12. Время от времени ученые натыкаются на факты, которые, кажется, вот-вот откроют одну из величайших тайн науки. Такие открытия очень редки. Когда они происходят, все братство ученых приходит в чрезвычайный восторг.

Но сильные чувства — не лучший барометр научной достоверности. Наука, как заметил Адам Смит, должна быть «величайшим противоядием от энтузиазма». Объяснения исчезновения динозавров — замечательный показатель того, что наука основана не только на фактах. Есть гораздо более важный аспект — истолкование этих фактов.

Др. Роберт Джэстроу (Robert Jastrow), физика, директор Института космических исследований, США. The dinosaur massacre. Omega Science Digest, March/April 1984, p.23.

Эволюция: факт или вера?

13. После множества тщетных попыток наука оказалась в весьма щекотливой ситуации: постулировав теорию происхождения видов, она не смогла доказать ее. Упрекая богословов в том, что они опираются на мифы и чудеса, наука сама оказалась в незавидном положении, создав свою собственную мифологию, а именно: если в результате длительных усилий нельзя доказать, что нечто происходит сейчас, значит, это происходило в первобытном прошлом.

Др. Лорен Эйсели (Loren Eisley), антропология. The secret of life. В кн.: The Immense Journey, Random House, New York, 1957, P.199.

Чего добился Дарвин?

14. По существу, теория Дарвина предвосхитила его знания — он выдвинул новую перспективную теорию, но ограниченный запас знаний не позволил ему убедить себя и других в ее правильности. Он не мог ни сам принять свою теорию, ни доказать ее другим. Дарвин просто не был достаточно сведущ в тех областях естественной истории, на знании которых могла бы базироваться его теория.

Др. Бэрри Гейл (Barry Gale), история науки, Дарвиновский колледж, Великобритания. В кн.: Evolution Without Evidence. Цит.по: John Lofton’s Journal, The Washington Times, 8 February 1984.

Изменилось ли что-нибудь?

15. Я знаю, что данные — по крайней мере в палеоантропологии — остаются столь немногочисленными и рассредоточенными, что на их толкование очень жестко влияет теория. В прошлом теории явно отражали не реальные данные, а идеологические веяния.

Др. Дэвид Пилбим (David Pilbeam) физическая антропология, Йелский университет, США, Rearranging our family tree. Human Nature, June 1978, p.45.

Следовательно…

16. Вот одна из причин того, что я начал склоняться к антиэволюционной, или, лучше сказать, не-эволюционной точке зрения: в прошлом году я внезапно осознал, что до сих пор на протяжении двадцати лет всего лишь думал, будто работаю над теорией эволюции. В одно прекрасное утро я проснулся, и меня словно обожгло: ведь я работаю над этим уже двадцать лет, и до сих пор ничего об этом не знаю! Ужасно, когда понимаешь, что тебя так долго водили за нос. Одно из двух — либо что-то не так со мной, либо с теорией эволюции. Но я-то знаю, что со мной все в порядке! Поэтому последние несколько недель я занимался тем, что задавал самым разным людям и коллективам очень простой вопрос: можете ли вы рассказать что-нибудь об эволюции — все, что угодно, лишь бы это действительно было правдой?

Я задавал этот вопрос в отделе геологии Музея естественной истории. Молчание было мне ответом. Я опробовал его на участниках семинара по эволюционной морфологии в университете Чикаго, очень представительного органа эволюционистов, и снова ответом было лишь долгое молчание, пока наконец кто-то не сказал: «Я знаю одно: нужно запретить учить этому в школе».

Др. Колин Паттерсон (Colin Patterson), старший палеонтолог, Британский Музей естественной истории, Лондон. Keynote address at the American Museum of Natural History, New York City, 5 November 1981.

Помогла ли теория эволюции

…ученым?

17. Книгу Дарвина «Происхождение видов» я нахожу крайне неудовлетворительной: она ничего не говорит о происхождении видов; она написана весьма поверхностно, и содержит специальную главу «Трудности теории»; она включает массу рассуждений о том, почему в летописи окаменелостей нет никаких свидетельств естественного отбора…

…Как ученый, я не в восторге от этих идей. Но мне кажется недостойным ученого отвергать теорию лишь по причине собственной предвзятости.

Н. Липсон (H.Lipson), Королевское физическое общество, профессор физики, Манчестерский университет, Великобритания. Origin of species. «Letters», New Scientist, 14 May 1981, p. 452.

18. Без сомнения, открытием заседания Британской Ассоциации по прогрессу науки, проходившего в Сэлфорде, стал доктор Джон Дюран, молодой преподаватель университетского колледжа в Суонси. Читая лекцию о Дарвине самой большой аудитории за всю неделю съезда, Дюран выдвинул ошеломляющую теорию — дарвиновское объяснение происхождения человека путем эволюции превратилось в современный миф, в тормоз науки и социального прогресса…

Дюран заключил, что секулярный миф об эволюции оказал «разрушительное воздействие на научные исследования» и привел к «искажениям, бесплодным спорам, и гигантским злоупотреблениям в науке».

Др. Джон Дюран (John Durant), университетский колледж Сурнси, Уэльс. Цит.по: «How evolution became a scientific myth». New Scientist, // September 1980, p.765.

19. Эволюция — сказка для взрослых. Эта теория ничего не дала прогрессу науки. Она бесполезна.

Профессор Луи Бунур (Louis Bounoure), бывший президент Биологического общества Страсбурга, директор Страсбургского Зоологического музея, бывший директор Французского Национального центра научных исследований. Цит.по: Advocate, 8 March 1984, p.17.

20. Ученые, утверждающие, будто эволюция — это факт жизни,— великие мошенники, а их истории, возможно, — величайшая мистификация всех времен. У нас нет ни йоты фактов, объясняющих эволюцию.

Др. Т.Н.Тамисиан (T.N.Tahmisian), Комиссия по атомной энергетике, США, в The Fresno Bee, August 20, 1959. Цит.по N.J.Mitchell, Evolution and the Emperor’s New Clothes, Roydon publications, UK, 1983.

…философам?

21. Лично я уверен, что теория эволюции и особенно то широкое распространение, которое она получила, в будущих учебниках истории будут представлены как величайший анекдот. Наших потомков восхитит невероятная доверчивость, с которой была принята столь сомнительная и бездоказательная гипотеза.

Мальколм Маггеридж (Malcolm Muggeridge), всемирно известный журналист и философ. Паскалевс-кие чтения, университет Ватерлоо, Онтарио, Канада.

Действительно ли теория сотворения мира ненаучна?

22. Отношение к видам как к «естественным родам» прекрасно согласуется со взглядами креационистов преддарвинской эпохи. Луи Агассис даже утверждал, что роды — это мысли Господа, воплощенные таким образом, чтобы дать нам понять Его величие и Его весть. Виды, писал Агассис, «созданы Божественным Разумом как категории Его образа мышления». Но разве могло разделение органического мира на дискретные вещи быть оправдано теорией эволюции, которая провозгласила бессмысленные изменения фундаментальным фактом природы?

Стивен Джей Гоулд (Stephen Jay Gould), профессор геологии и палеонтологии, Гарвардский университет. «A quahog is a quahog». Natural History, vol. LXXXVIII(7), August-September, 1979, p. 18.

23. Если живая материя возникла не из-за взаимодействия атомов, естественных сил и радиации, — то как же тогда? Существует еще одна теория — довольно непопулярная в наши дни,— основанная на идеях Ламарка: если организм нуждается в улучшении, то он разовьет его, а затем передаст потомкам. Я, однако же, думаю, что мы должны пойти еще дальше и согласиться, что единственное приемлемое объяснение — сотворение. Я знаю, что это — анафема для физиков, в том числе и для меня, но мы не должны отрицать теорию, подтвержденную экспериментальными доказательствами, даже если она нам не нравится.

Х.С. Липсон (H.S.Lipson), королевское физическое общество, профессор физики, Манчестерский университет, Великобритания. A physicist looks at evolution. Physics Bulletin, vol.31, 1980, p. 138.

Творение ex nihilo?

24. В 1973 году я пришел к заключению, что наша Вселенная действительно была внезапно создана из ничего (ex nihilo), и это — следствие известных физических законов. Это предположение поразило людей: одних — как нелепое, других — как очаровательное, третьих — как и то и другое одновременно.

Новизна научной теории творения ex nihilo вполне очевидна, ведь долгие годы наука внушала нам, что некто не может создать нечто из ничего.

Эдвард П.Трайон (Edward P.Tryon), профессор физики, Нью-Йоркский университет, США. What made the world? New Scientist, 8 March 1984, p.14.

Слепой случай или разумный замысел?

25. Чем более это невероятно статистически, тем менее мы верим в то, что все произошло по воле слепого случая. Очевидной альтернативой случаю является мыслящий Конструктор.

Др. Ричард Докинз (Richard Dawkins), кафедра зоологии, Оксфордский университет, Великобритания. The necessity of Darwinism, New Scientist, vol.94, 15 April 1982, p. 130.

Но так ли все сложно…?

26. Но давайте отбросим иллюзии. Если сегодня мы обратимся к ситуациям, в которых аналогии с естественными науками особенно впечатляют, даже если мы обнаружим в биологических системах процессы, далекие от состояния равновесия, все равно наши исследования так и останутся далеко за пределами возможности объяснить столь невероятную сложность самых простейших организмов.

Илья Пригожий (Нуa Prigogine), профессор, директор отделения физики, Брюссельский университет. Can thermodynamics explain biological order? Impact of Science on Society, vol.23(3), 1973, p. 178.

27. А три фунта мозга в Человеке — самое, насколько нам известно, сложное и высокоорганизованное устройство во Вселенной.

Др. Айзек Азимов (Isaac Asimov), биохимик, бывший профессор Бостонской университетской школы медицины, всемирно известный писатель. In the game of energy and thermodynamics you can’t even break even. Smithsonian Institute Journal, June 1970, p. 10.

Итак?

28. Поскольку мы видим» однако, что вероятность случайного происхождения жизни настолько ничтожна, что сводит всю концепцию случайности к абсурду, разумно будет думать, что благоприятные физические свойства, от которых зависит жизнь, возникли намеренно…

Таким образом, почти неизбежным становится предположение о том, что уровень нашего разума лишь существенным образом отражает породивший нас высший разум — вплоть до идеи Бога.

Сэр Фред Хойл (Fred Hoyle), профессор астрономии Кембриджского университета, и Чандра Викрамасинхе (Chandra Wick-ramasinghe), профессор астрономии и прикладной математики университетского колледжа в Кардиффе. Convergence to God. В кн.: Evolution from Space, J.M.Dent & Sons, London, 1981 pp. 141, 144.

29. Я всегда говорил, что рассуждения о происхождении жизни ведут в тупик, поскольку даже простейший из живых организмов слишком сложен для того, чтобы быть понятым в рамках крайне примитивной химии, какой пользуются ученые, силясь объяснить то необъяснимое, что происходило миллиарды лет назад. Бог непостижим столь наивным мышлением.

Эрнст Чейн (Ernst Chain), всемирно известный биохимик. Цит.по: R.W.Clark в The Life of Ernst Chain: Penicillin and Beyond, Wiedenfeld & Nicolson, London, 1985, p. 148.

Подтверждают ли эволюцию окаменелости?

В 1850 году Дарвин писал:

30. Почему же тогда мы не обнаруживаем все эти промежуточные звенья в каждой геологической формации и каждой страте? Геология отнюдь не предъявляет нам подобную завершенную последовательную цепь организмов. И это, вероятно, самое очевидное и серьезное возражение, которое может быть выдвинуто против нашей теории. Объяснение этому, я считаю, кроется в крайнем несовершенстве геологических данных.

Чарльз Дарвин. Происхождение видов. Глава X, О несовершенстве геологических данных. J.M.Dent & Sons Ltd, London, 1971, pp.292-293.

Ho 120 лет спустя!

31. Co времен Дарвина прошло 120 лет, и наши знания летописи окаменелостей значительно расширились. Но, несмотря на то, что теперь нам известно четверть миллиона ископаемых видов, ситуация существенно не изменилась. Сведения об эволюции все так же на удивление скудны, и. по иронии судьбы, у нас сейчас даже меньше примеров эволюционных преобразований, чем было при Дарвине. Я имею в виду, что некоторые классические дарвиновские примеры изменений в последовательности окаменелостей. как, в частности, эволюция лошади в Северной Америке, теперь, при наличии более точной информации, необходимо отбросить, либо пересмотреть — то, что при малом количестве данных выглядело милой простой прогрессией, теперь оказалось куда более сложным и куда менее последовательным. Итак, проблема Дарвина вовсе не перестала быть таковой за прошедшие 120 лет. И, хотя хронология и демонстрирует изменения, естественный отбор является далеко не самым логичным их объяснением. Также великие вымирания, скажем, динозавров и трилобитов, по-прежнему остаются загадкой.

Др. Дэвид М. Рауп (David M.Raup), консультант по геологии отделения Музея естественной истории, Чикаго. Conflicts between Darwin and paleontology. Field Museum of Natural History Bulletin, vol.50(l), January 1979, p.25.

32. Дарвиновская теория естественного отбора всегда была тесно связана с исследованием окаменелостей, и, вероятно, многие предполагают, что окаменелости представляют собой очень важную часть общих доказательств в пользу дарвиновского толкования происхождения жизни. К сожалению, это не совсем так.

Др. Дэвид М. Рауп (David M.Raup), консультант по геологии отделения Музея естественной истории, Чикаго. Conflicts between Darwin and paleontology. Field Museum of Natural History Bulletin, vol.50(l), January 1979, p.22.

33. Важно, что почти все предания об эволюции, которые я слышал, еще будучи студентом — от Ostrea/ Gryphaea Трумена до Zaphrentis delanouei Каррузерса — теперь опровергнуты. Точно также их полную несостоятельность доказывает и мой собственный опыт [sic] более чем двадцатилетнего безуспешного поиска эволюционных связей мезозойского Брахиопода.

Др. Дерек В.Эйджер (Derek V.Ager), отдел геологии и океанографии, университетский колледж Суонси, Великобритания. The nature of the fossil record. Proceedings of the Geologists» Association, vol.87(2), 1976, p.132.

34. Отсутствие ископаемых свидетельств в пользу промежуточных стадий между основными изменениями в конструкции организма; тот факт, что зачастую мы не способны — даже в воображении — воспроизвести эти функциональные промежутки,— вот самая животрепещущая проблема представления о поступательной эволюции.

Стивен Джей Гоулд (Stephen Jay Gould), профессор геологии и палеонтологии, Гарвардский университет. Is a new and general theory of evolution emerging? Paleobiology, vol.6(1), January 1980, p.127.

Так какие же звенья эволюции «утеряны»?

Существуют ли переходные формы?

35. …Я совершенно согласен с вашим замечанием по поводу отсутствия в моей книге иллюстраций эволюционных промежуточных форм. Если бы я знал хоть одну из них (живую или окаменевшую), то непеременно включил бы ее в книгу. Вы полагаете, что художник может изобразить эти формы, но откуда ему взять информацию? У меня ее нет, а если довериться интуиции художника, то куда мы заведем читателя?

Я написал эту книгу четыре года назад. Если бы я писал ее сейчас, она была бы абсолютно иной. Я верю в концепцию постепенности, но не столько из-за авторитета Дарвина, сколько потому, что этого требует мое понимание генетики. Но все же трудно возразить Гоулду и сотрудникам Американского Музея, когда они говорят об отсутствии окаменелостей переходных форм. Как палеонтолога, меня весьма заботит философская проблема определения предшествующих форм в окаменелостях. Вы просите меня хотя бы «показать фотографию ископаемого, от которого произошли все виды организмов». Скажу вам откровенно: нет ни одной окаменелости, о которой это можно было бы сказать с уверенностью.

Личное письмо (от 10 апреля 1979 года) д-ра Колина Паттерсона (Colin P attar son), главного палеонтолога Британского музея естественной истории, Лондон, Лютеру Д. Сандерленду. Цит.по: Luther D. Sunderland, Darwin’s Enigma, Master Books, San Diego, USA, 1984, p.89.

36. Все палеонтологи знают, что летопись окаменелостей содержит предельно мало промежуточных форм; переходы между основными группами типично скачкообразны.

Стивен Джей Гоулд (Stephen Jay Gould), профессор геологии и палеонтологии, Гарвардский университет. The return of hopeful monsters. Natural History, vol.LXXXVJ(6), p.24.

37. Вплоть с 1859 года более всего раздражающей характеристикой летописи окаменелостей является ее явное несовершенство. Для эволюционистов это несовершенство наиболее печально, поскольку препятствует построению четкой схемы эволюции организмов, требуя бесконечного числа «утерянных звеньев». Среди окаменелостей можно найти согласованные группы видов с частично совпадающей морфологией, расположенные в порядке убывания во времени. То же можно сказать и о многих группах родов, и даже семейств. Однако выше уровня семейства в большинстве случаев невозможно найти неопровержимые палеонтологические доказательства существования морфологических промежуточных звеньев между разными таксонами. Как правило, это отсутствие доказательств считается противниками теории органической эволюции главным недостатком этой теории. Другими словами, неспособность летописи окаменелостей предоставить «недостающие звенья» принимается в качестве неопровержимого доказательства несостоятельности теории.

Др. Артур Дж.Буко (Arthur J.Boucot), профессор геологии, университет штата Орегон, США, В кн.: Evolution and Extinction Rate Controls, Elsevier, Amsterdam, 1975, p. 196.

38. Чрезвычайная редкость промежуточных звеньев в окаменелостях остается профессиональным секретом палеонтологов. Эволюционные древа, произрастающие в наших учебниках, имеют данные лишь на кончиках веток и у разветвлений; остальное — домысел, хоть и правдоподобный, но не подтверждаемый ископаемыми свидетельствами. Однако Дарвин был настолько влюблен в градуализм, что, отрицая бесспорные факты, полностью противопоставил им всю свою теорию:

«Данные геологии чрезвычайно несовершенны. Этим-то во многом и объясняется тот факт, что мы не можем найти промежуточных звеньев, которые соединяли бы воедино вымершие и существующие формы жизни путем завершенных последовательных шагов. Тот, кто отвергает такой взгляд на сущность геологических данных, отвергнет, соответственно, и всю мою теорию».

Дарвиновская аргументация и по сей день является излюбленной уловкой палеонтологов перед лицом того обескураживающего факта, что данные показывают нам так мало эволюции. Раскрывая культурные и методологические корни градуализма (сходные у всех общих теорий), я ни в коей мере не пытаюсь подвергнуть сомнению его потенциальную ценность. Я лишь хочу подчеркнуть, что он никогда не «наблюдался в камне».

Палеонтологи чрезмерно дорого заплатили за приверженность аргументации Дарвина. Мы вообразили себя единственными истинными исследователями естественной истории, хотя, желая сберечь нашу излюбленную идею эволюции посредством естественного отбора, мы признаем, что полученные нами же данные настолько плохи, и что мы никогда не видели тот самый процесс, который, якобы, изучаем».

Стивен Джей Гоулд (Stephen Jay Gould), профессор геологии и палеонтологии. Гарвардский университет. Evolution’s erratic расе. Natural History, vol.LXXXVI(5), May 1977, p.14.

39. Несмотря на все заверения, что палеонтология позволяет «видеть» эволюцию, она преподносит эволюционистам весьма досадные проблемы, главная из которых — «пробелы» в летописи окаменелостей. Для доказательства эволюции требуются межвидовые промежуточные звенья, а палеонтология не предоставляет таковых. Таким образом, похоже, что пробелы — нормальное явление в летописи.

Др. Дэвид Б. Киттс (David В. Kitts), зоология, школа геологии и геофизики, отдел истории науки, Оклахомский университет, Норман, Оклахома, США. Paleontology and evolutionary theory. Evolution, vol.28, September 1974, p.467.

40. Несмотря на приведенные примеры, остается правдой и то, что известно каждому палеонтологу: большинство новых видов, родов и семейств, равно как и почти все категории выше уровня семейств, появляются в летописи окаменелостей внезапно, и не составляют поэтапную, законченную последовательность со всеми промежуточными стадиями.

Др. Джордж Гейлорд Симпсон (George Gay lord Simpson), палеонтология позвоночных, бывший профессор Музея сравнительной зоологии, Гарвардский университет, профессор геологии, Аризонский университет, Таксон. В кн.: The Major Feattires of Evolution, Columbia University Press, New York, 1953, p.360.

41. Известная нам летопись окаменелостей демонстрирует внезапное возникновение.большинства таксонов. Они почти никогда не появляются в результате цепи почти незаметных изменений предшествующих таксонов, что, как считал Дарвин, характерно для эволюции. Известны цепи из двух или нескольких временно взаимосвязанных видов, но даже на этом уровне большинство видов появляется без известных промежуточных предков; появление же действительно длинных, полностью завершенных последовательностей многочисленных видов чрезвычайно редко. На уровне родов более-менее удачные последовательности (вовсе необязательно представленные непосредственно вовлеченными в переход от одного рода к другому популяциями) более привычны, и могут быть длиннее известных последовательностей видов. Возникновение же в летописи нового рода, как правило, еще более внезапно, чем возникновение нового вида: «пробелы» увеличиваются, так что вновь появляющийся род обычно морфологически четко отделен от большинства известных, сходных с ним родов. Чем выше ступень в иерархии категорий, тем более универсальной и более существенной становится эта закономерность. Пробелы между известными видами случайны и зачастую незначительны. Пробелы же между известными порядками, классами, филюмами — систематические и почти всегда значительные.

Др. Джордж Гейлорд Симпсон (George Gaylord Simpson), палеонтология позвоночных, бывший профессор Музея сравнительной зоологии, Гарвардский университет, профессор геологии, Аризонский университет, Таксон. The history of life. В кн.: The Evolution of Life, Sol Tax (editor), Vol.1 of Evolution After Darwin, The University of Chicago Centennial, The University of Chicago Press, Chicago, 1960, p. 149.

Реальны ли «пробелы» в летописи окаменелостей?

42. Но насколько хороши геологические данные? Я уже говорил, что традиционный взгляд палеонтологов на эволюцию склонялся в пользу постепенных нарастающих изменений. Данные окамене-лостей, говорят палеонтологи, слишком неполны, чтобы рассматривать их всерьез. И, продолжают они, невозможно доказать пробел. Однако доказать его можно, особенно если пробел действительно имел место. Если в данных есть разрыв, должно быть возможно проследить, как он появился. Беда с пробелами в том, что если они действительно были случайны, как утверждал Дарвин, то за полторы сотни лет изысканий их бы давно уже «закрыли». Однако белые пятна не исчезли. Они продолжают зиять. Некоторые ученые объясняют это тем, что отсутствующие звенья просто не сохранились. Эти ученые забывают о том, что даже если существует лишь один шанс из миллиона, что из всей популяции сохранится в окаменелостях только одна особь, то, учитывая что вид живет 5-15 миллионов лет, мы все равно должны были бы обнаружить в окаменелостях от 5 до 15 представителей этих популяций. На самом деле, беда скорее всего в том, что мы не можем обнаружить и описать необходимый материал. Ссылки и на пробелы, и на плохую сохранность — не более чем отговорки. Нам просто необходимо пристальнее посмотреть, о чем именно говорят данные.

Проф. Дж.Б.Уотерхауз (J .B.Waterhouse), отделение геологии, университет Квинсленда, Брисбен. Инаугурационная лекция, 1980.

Как обстоит дело с генеалогическими древами?

43. Эволюционные древа, произрастающие в наших учебниках, имеют данные лишь на кончиках веток и у разветвлений; остальное домысел, хоть и правдоподобный, но не подтверждаемый ископаемыми свидетельствами.

Стивен Джей Гоулд (Stephen Jay Gould), профессор геологии и палеонтологии, Гарвардский университет. Evolution’s erratic расе. Natural History, vol.LXXXVI(5), May 1977, p 14.

Окаменелости и эволюция – порочный круг

44. Вопреки тому, что пишет большинство ученых, летопись окаменелостей вовсе не доказывает дарвиновскую теорию эволюции, потому что именно этой теорией (их несколько) мы, собственно, и пользуемся для истолкования летописи окаменелостей. Таким образом, заявляя, будто эти данные подтверждают эту теорию, мы формируем порочный круг доказательств.

Др. Роналд Р.Уэст (Ronald R.West), палеонтология и геология, профессор палеобиологии, университет штата Канзас. Paleoecology and uniformitarianism. Compass, vol.45, May 1968, p.216.

Существуют ли свидетельства эволюционного происхождения…

…растений?

45. Факты, полученные в результате изучения окаменевших растений, чрезвычайно важны, поскольку они весьма повлияли на представления о филогенезе и эволюции. Ученые долго надеялись, что вымершие растения наверняка выявят некоторые стадии, пройденные существующими группами растений в процессе развития. Однако теперь можно спокойно говорить о том, что надежды эти не оправдались, хотя палеоботанические исследования велись более сотни лет. Мы до сих пор не в состоянии проследить филогенетическую историю хотя бы одной группы современных растений от начала и до конца.

Честер Э.Арнолд (Chester A.Arnold), профессор ботаники, руководитель отдела ископаемых растений, Мичиганский университет. An Introduction to Paleobotany, McGraw-Hill, New York, 1947, p.7.

46. Теория эволюции — не просто теория происхождения видов, но и единственное объяснение факта возможности классификации организмов по иерархии естественного родства. В пользу теории эволюции можно привести множество данных из биологии, биогеографии и палеонтологии; но я все же полагаю, что, если отбросить предвзятость, данные изучения окаменелых растений свидетельствуют в пользу теории творения. Если же будет найдено еще и иное объяснение иерархической системе классификации, оно прозвучит похоронным звоном для теории эволюции. Можете ли вы представить себе, что орхидея, ряска и пальма произошли от единого предка, и где основания для такого предположения? У эволюциониста должен быть наготове ответ, но боюсь, что большинство из них останутся безмолвными…

Авторы учебников водят нас за нос. Они демонстрируют все более сложные растения — водоросли, мхи, грибы и так далее (примеры беспорядочно подобраны в пользу той или иной теории), якобы показывая нам эволюцию. Если бы мир растений состоял только из этих «учебных» видов стандартной ботаники, звезда теории эволюции могла бы и не взойти. Эти учебники берут за основу страны с умеренным климатом.

Дело, конечно же, в том, что существуют тысячи и тысячи растений, преимущественно тропических, которые вообще не рассматриваются общей ботаникой, однако они-то и есть те кирпичики, из которых таксономист выстроил свой храм эволюции, так чему же нам еще поклоняться?

Э. Дж. Г. Корнер (Е. J. Н. Corner), профессор тропической ботаники, Кембриджский университет. Evolution. В кн.: Contemporary Botanical Thought, Anna M.Macleod and L.S. Cobley (editors), Oliver and Boyd, for the Botanical Society of Edinburg, UK, 1961, p.97.

…рыб?

47. Данные геологии отнюдь не предоставляют свидетельств о происхождении рыб, и едва только в осадочных породах появляются первые рыбообразные окаменелости, циклотомы (или агната), элазмобранхиоморфы и костистые рыбы не только уже четко четко отличаются друг от друга, но и представлены таким количеством различных, зачастую особенных типов, что сам собой напрашивается вывод: каждая из этих групп уже успела достичь преклонного возраста.

Дж. Р. Норман (I. R. Norman), хранитель отдела зоологии. Британский музей естественной истории. Classification and pedigrees: fossils. В кн.: History of Fishes, Dr.P.H.Greenwood (editor), third edition, British Museum of Natural History, London, 1975, p.343.

…амфибий?

48. …ни одна из известных рыб не считается прямым предком первых сухопутных позвоночных. Большинство из них существовали после первых амфибий, а у тех, что появились раньше, не замечено прогресса в развитии жестких конечностей и ребер, характерных для примитивных тетраподов…

Поскольку ископаемый материал не дает свидетельств в пользу иных аспектов перехода от рыб к тетраподам, палеонтологи вынуждены были лишь разглагольствовать о том, как развились конечности и дыхательный аппарат, приспособленный к дыханию на суше…

Барбара Дж. Шталь (Barbara J. Stahl), колледж Св. Ансель-ма, США. В кн.: Vertebrate History: Problems in Evolution, McGraw-Hill, New York, 1974, pp.148, 195.

…птиц?

49. Вывод об [эволюционном] происхождении птиц весьма умозрителен, Не существует ископаемых свидетельств, демонстрирующих стадии осуществления этого замечательного перехода от рептилий к птицам.

У.Э.Суинтон (W.E.Swinton), Британский музей естественной истории, Лондон. The Origin of Birds, Chapter 1. В кн.: Biology and Comparative Physiology of Birds, A.J.Marshall (editor), vol.1, Academic Press, New York, 1960, p.l.

50. Легко представить, как перья, однажды появившись, стали приобретать дополнительные функции. Но как они развились изначально, тем более из чешуек рептилий, — это не поддается пониманию…

Проблема эта была отложена не потому, что интерес к ней угас, а из-за недостатка доказательств. В окаменелостях не найдено структуры, которая являлась бы промежуточной формой между чешуйкой и пером, а современные исследователи отказываются строить теорию на одних лишь домыслах…

Исходя из сложного строения пера, можно предположить, что развитие его из чешуи рептилий потребовало бы невероятно длительного времени и целого ряда переходных форм. Однако летопись окаменелостей не подтверждает этих предположений.

Барбара Дж.Шталь (Barbara J.Stahl), колледж Св.Ансельма, США. В кн.: Vertebrate History: Problems in Evolution, McGraw-Hill, New York, 1974, pp.349, 350.

…млекопитающих?

51. Каждый обнаруженный вид рептилий, подобных млекопитающим, возникает в летописи окаменелостей внезапно, без непосредственных видов-предков. Через некоторое время они так же внезапно исчезают, не оставляя после себя прямых видов-потомков, хотя обычно мы находим заменившие их несколько сходные виды.

Том Кемп (Тот Kemp), консультант по зоологическим коллекциям музея Оксфордского университета, Англия. The reptiles that became mammals. New Scientist, vol.92, 4 March 1982, p.583.

52. [Эволюционный) переход к первым млекопитающим, который, вероятно, произошел лишь в одной, от силы — в двух родословных, до сих пор остается загадкой.

Роджер Левин (Roger Lewin). Bones of mammals» ancestors fleshed out. Science, vol.212, 26 June 1981, p.1492.

53. Из-за специфики ископаемых свидетельств палеонтологам пришлось восстанавливать первые две трети истории млекопитающих в основном на основе морфологии зубов.

Барбара Дж.Шталь (Barbara J.Stahl), колледж Св.Ансельма, США. В кн.: Vertebrate History: Problems in Evolution, McGraw-Hill, New York, 1974, p.401.

…в частности – лошади?

54. Более того, даже в очень медленно развивающихся последовательностях, например — в знаменитой лошадиной серии, решающие изменения происходят резким скачком, без переходных стадий: например, появление и дальнейшие изменения одного среднего пальца в противовес двум средним при развитии артиодактиля, или внезапное изменение четырехпалой ноги на трехпалую с доминированием третьего луча.

Ричард Б. Голдшмидт (Richard В. Goldschmidt), профессор генетики и цитологии, Калифорнийский университет. Evolution, as viewed by one genetist. American Scientist, vol.40, January 1952, p.97.

55. Генеалогическое древо лошади прекрасно и последовательно лишь в учебниках. В действительности же оно, по данным исследований, состоит из трех частей, из которых лишь последняя может быть описана, как включающая лошадей. Формы же, составляющие первую часть, так же мало похожи на лошадей, как современные даманы. Воссоздание всего кайнозойского древа лошади, таким образом, очень искусственно, поскольку оно состоит из неэквивалентных частей и, следовательно, не может рассматриваться как законченная цепь изменений.

Проф. Гериберт Нилссон (Heribert Nitsson). Syntetische Artbildung. Verlag С WE Gleerup, Lund, Sweden, 1954, pp. 551-552

56. Было бы нечестным, говоря о значении теории эволюции, опустить эволюцию лошади. Эволюция лошади — один из краеугольных камней в обучении эволюционной доктрине, хотя на самом деле история во многом зависит от того, кто рассказывает ее, и когда она была рассказана. Поэтому вполне можно обсудить эволюцию самой истории об эволюции лошади…

Проф. Г.Э.Керкат (G.A.Kerkut), отделение физиологии и биохимии, Саутгемптонский университет. В кн.: Implications of Evolution, Pergamon Press, London, 1960, pp.144-145.

Итак, в 1979…

57. Я имею в виду, что некоторые классические дарвиновские примеры изменений в последовательности окаменелостей, как, в частности, эволюция лошади в Северной Америке, теперь, при наличии более точной информации, необходимо отбросить, либо пересмотреть — то, что при малом количестве данных выглядело милой простой прогрессией, теперь оказалось куда более сложным и куда менее последовательным.

Др. Дэвид М.Рауп (David M.Raup), консультант по геологии отделения Музея естественной истории, Чикаго. Conflicts between Darwin and paleontology. Field Museum of Natural History Bulltin, vot.50(l), January 1979, p.25.

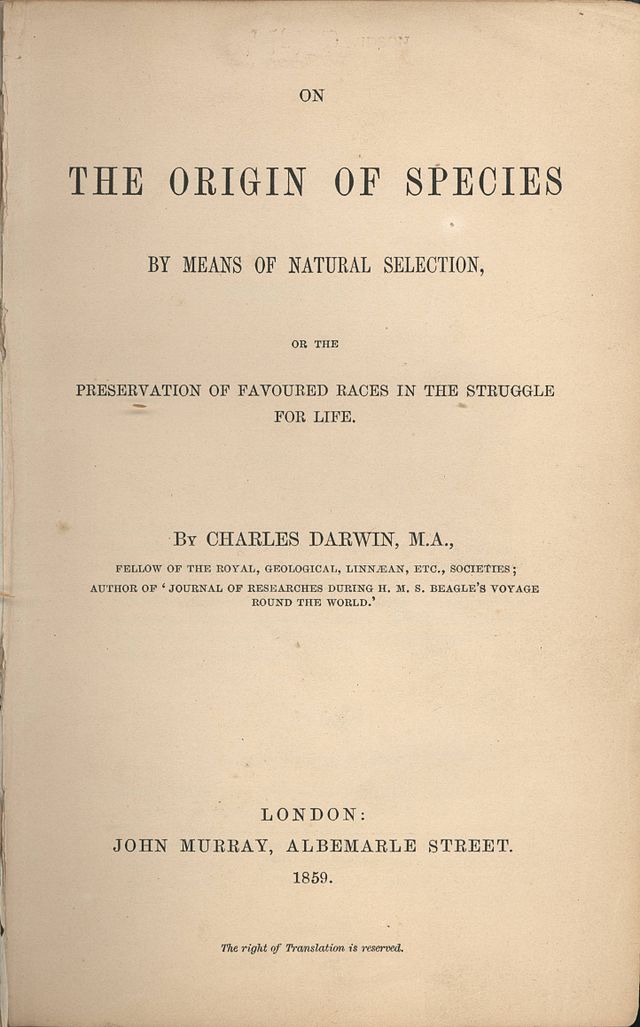

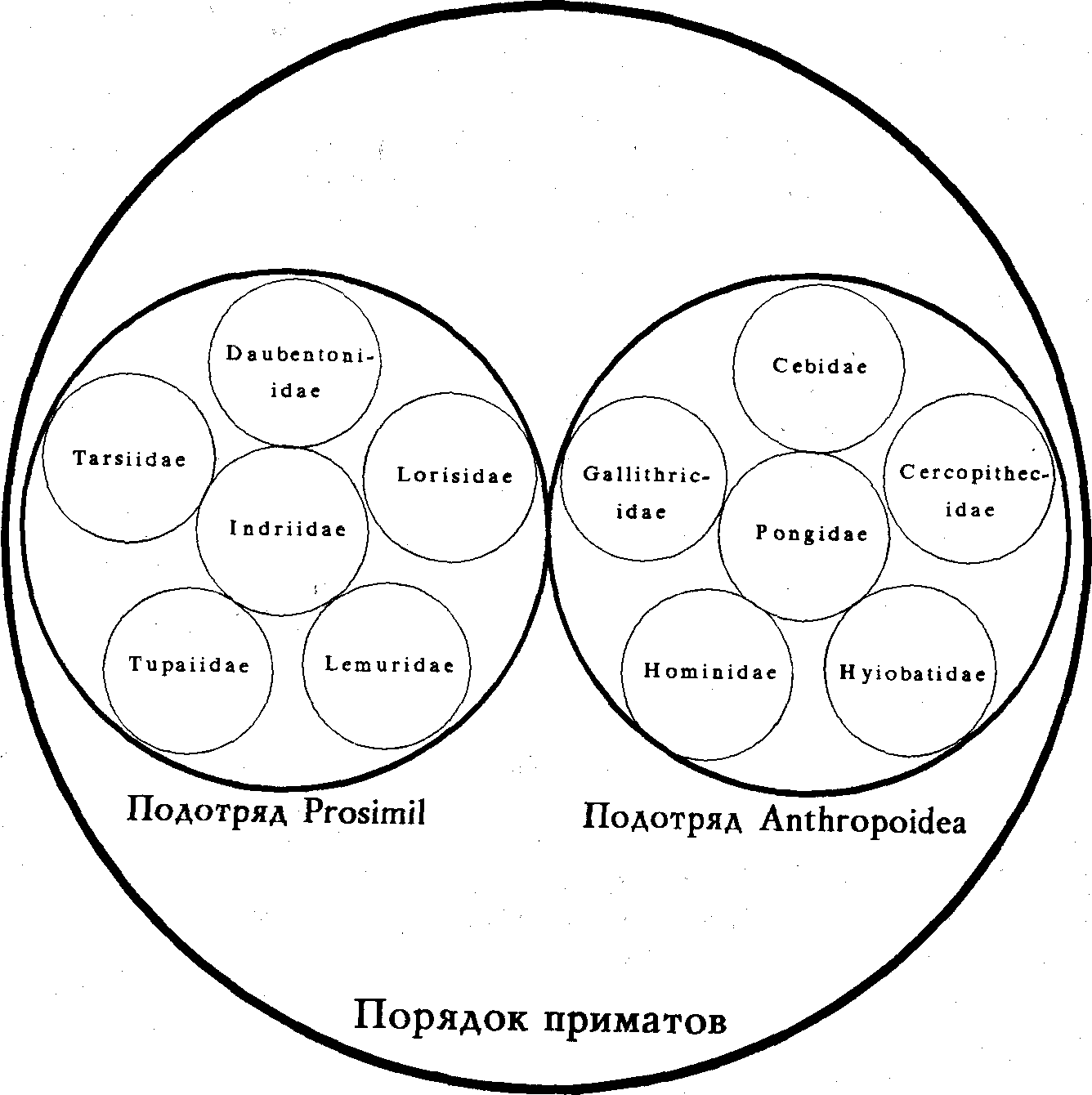

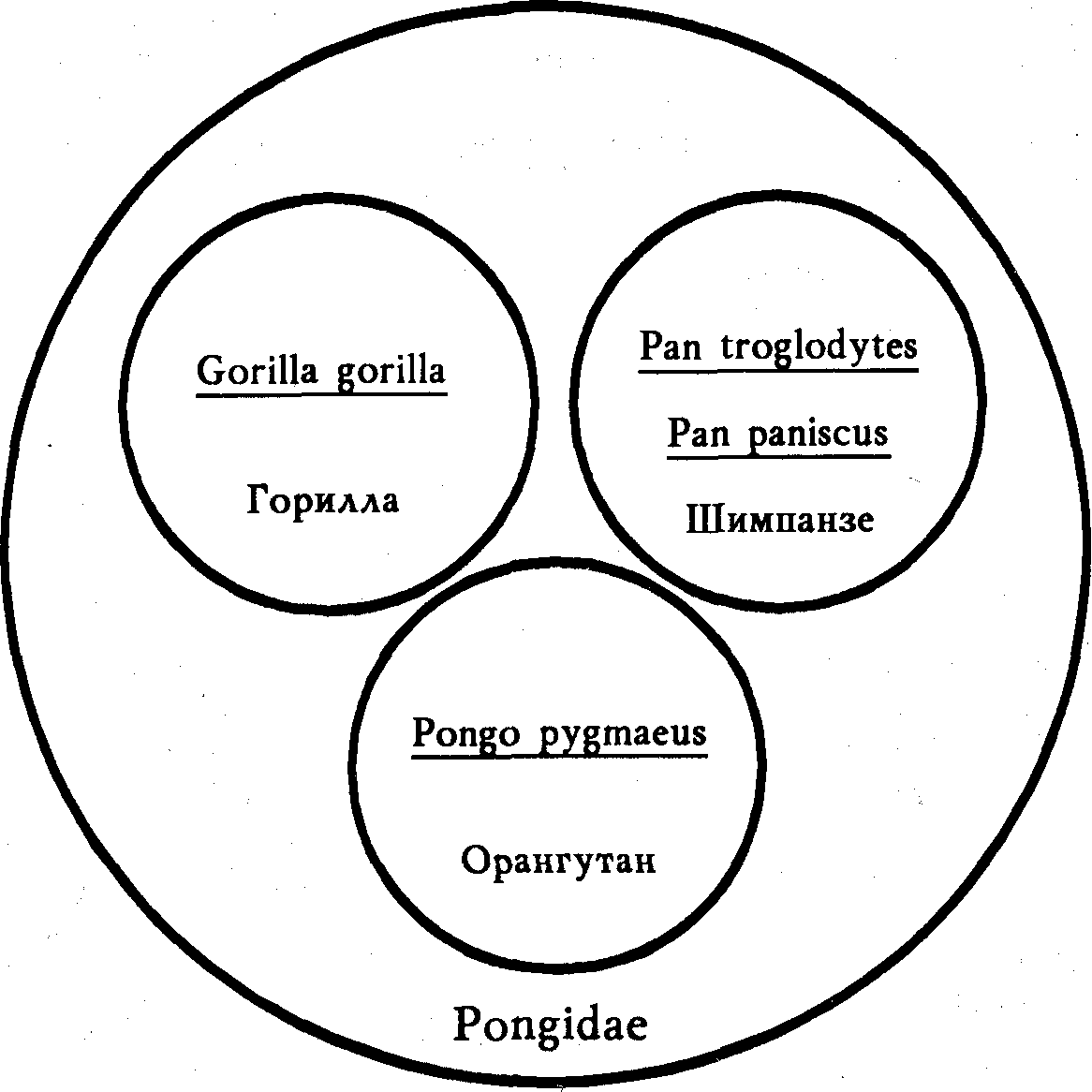

Откуда взялись приматы?

58. Несмотря на новые находки, время и место возникновения приматов по-прежнему окутано тайной.

Элвин Л.Саймоне (Elwin L.Simons), отделение геологии и геофизики, Йелъский университет, США; редактор «Nuclear Physics». The origin and radiation of the primates. Annals New York Academy of Sciences, voL167, 1969, p.319.

59. …переход от насекомоядных к приматам не подтвержден данными окаменелостей. Сведения об этом переходе базируются только на наблюдении ныне существующих форм.

Э.Дж.Келсо (A.J.Kelso), профессор физической антропологии, университет Колорадо. Origin and evolution of the primates. В кн.: Physical Anthropology, J.B.Lippincott, New York, second edition, 1974, p.142.

А человек?

Эволюционируют ли люди?

60. Мы не эволюционируем даже медленно. Ни в какой практической области. Бессмысленно предполагать, будто у нас растет объем мозга, или укорачиваются пальцы на ногах. Мы есть то, что мы есть.

Стивен Дж.Гоулд (Stephen J.Gould), профессор геологии и палеонтологии, Гарвардский университет. Речь в октябре 1983, Цит. по: «John Lofton’s Journal», The Washington Times, 8 February 1984.

61. Без каких бы то ни было предварительных объяснений он заявил, что эволюция остановилась, не потому, что мы достигли совершенства, а потому, что мы ушли от этого процесса два миллиона лет назад.

Роналд Страан (Ronald Strahan), бывший старший научный сотрудник и директор Зоологического парка Таронг, Сидней; почетный секретарь ANZAAS; ныне — сотрудник Австралийского музея, Сидней. Цит. по: Northern Territory News, 14 September 1983, p.2.

Эволюционировало ли человечество прежде?

62. Существуют ли среди ошеломляющего количества ископаемых останков ранних гоминоидов такие, морфология которых определенно указывает на них, как на предков человека? Если брать в расчет фактор генетической изменяемости, ответ ясен — нет.

Др. Роберт Б.Экхардт (Robert B.Eckhardt), генетика человека и антропология, профессор антропологии, университет штата Пенсильвания, США. Population genetics and human origins. Scientific American, vol.226(l), January 1872, p.94.

63. За последние годы некоторые авторы издали популярные книги о происхождении человека, основанные скорей на субъективных домыслах, чем на реальных фактах. На данный момент наука не может предоставить нам полный ответ на вопрос о происхождении человека, но научные методы ведут нас все ближе к истине…

По мере появления последних геологических данных — например, обнаружение в Восточной Африке явных останков Homo в тех же ранних ископаемых слоях, что и австралопитеков (как массивного, так и изящного типа) — снова поднимают вопрос о прямом отношении последних к эволюции человека. Итак, мы вынуждены признать, что четкой картины эволюции человека у нас нет…

Др. Роберт Мартин (Robert Martin), старший научный сотрудник, общество зоологов, Лондон. Предисловие и статья Man is not an onion. New Scientist, 4 August 1977, pp.283, 285.

64. К примеру, ни один ученый не может логически обосновать то предположение, что человек, не будучи вовлечен в какой-либо акт сверхъестественного творения, эволюционировал из некоего обезьяноподобного существа за очень короткий — по геологическим меркам — период времени, не оставив каких бы то ни было ископаемых следов этого преобразования.

Как я уже упоминал, те ученые, которые занимались ископаемыми останками приматов, не прославились сдержанностью выводов в своих логических построениях. Их заключения так поразительны, что закономерно возникает вопрос: вообще, ночевала ли здесь наука?

Лорд Солли Цукерман (Solly Zuckerman), доктор медицины, доктор естественных наук (анатомия). В кн.: Beyond the Ivory Tower, Taplinger Pub. Co., New York, 1970, p.64.

65. Современные человекообразные обезьяны, кажется, появились ниоткуда. У них нет прошлого, нет истории окаменелостей. И происхождение современного человека — прямоходящего, лишенного шерсти, производящего орудия труда, имеющего большой объем мозга — честно говоря, такая же тайна.

Др. Лайал Уотсон (Lyall Watson), антрополог. The water people. Science Digest, vol.90, May 1982, p.44.

А как же ископаемый обезьянообразный человек?

66. Присоединяясь к критическому разбору устройства черепов habilis, он добавил, что череп «Люси» настолько фрагментарен, что большая часть его — «фантазия из гипса»; следовательно, невозможно с уверенностью сказать, к какому виду она принадлежала.

Комментарии Ричарда Лики (Richard Leakey), директора Национального Музея Кении. The Weekend Australian, 7-8 May 1983, Magazine, p.3.

Являются ли австралопитеки (например, «Люси») промежуточным звеном между обезьяной и человеком?

67. В любом случае, даже если предварительные исследования показывают, что эти окаменелости подобны человеческим или, как минимум, представляют собой нечто среднее между человеческими костями и костями африканских человекообразных, дальнейшее изучение останков убеждает нас в том, что такой взгляд очень далек от истины. Эти кости явно отличаются и от человеческих, и от обезьяньих гораздо больше, чем первые и вторые друг от друга. Австралопитеки уникальны…

…По многим показателям различные австралопитеки отличаются и от человека, и от африканских человекообразных обезьян гораздо больше, чем человек и обезьяны друг от друга. Основой этого утверждения стал тот факт, что даже те исследователи, которые относились к этому с недоверием, теперь обнаружили эти различия — после применения новейшей техники и методов исследования, независимых от общепринятого подхода к проблеме…

…В данном случае последние сведения также исходят из научных лабораторий, а не от тех, кто обнаружил останки австралопитеков.

Др. Чарльз Э.Окснард (Charles E. Oxnard), бывший профессор анатомии и биологии, университет Южной Калифорнии; ныне — профессор анатомии и биологии человека, университет Западной Австралии. В кн.: Fossils, Teeth and Sex — New Perspectives on Human Evolution, University of Washington Press, Seattle and London, 1987, p.227.

[От ред.: выводы Окснарда относительно австралопитеков подтверждаются исследованиями профессора Лорда Цукермана, анатома (см, цит.64). Креационисты подвергались критике за ссылки на выводы Цукермана, поскольку его работы предшествовали открытию в 1974 году Australopithecus afarensis (знаменитой «Люси»). Вышеприведенная цитата из Окснарда (1987) — достойный ответ критикам].

68. Вся имеющаяся на сегодняшний день коллекция останков гоминидов легко разместилась бы на биллиардном столе. Однако она породила целую науку ввиду двух факторов, раздувающих ее реальное значение до невиданных размеров. Во-первых, эти окаменелости намекают на происхождение животного, самого важного для человека — его самого. И во-вторых, количество этих костей столь ничтожно мало, а сами образцы столь фрагментарны, что легче говорить о том, чего недостает, чем о том, что имеется в наличии. Отсюда и невероятное количество литературы по этому вопросу. Очень немногие окаменелости позволяют сделать один, неопровержимый вывод об их эволюционном значении. Большинство же предполагает несколько интерпретаций. Различные научные авторитеты вольны выделять различные особенности и придавать им важное значение, часто выводя на первый план форму предполагаемых утерянных звеньев. Различия между этими интерпретациями бывают столь неясными и гуманными, что зависят скорей от концепций оппонентов, нежели от свидетельств окаменелостей. Более того, поскольку эта скудная коллекция пополнялась крайне медленно, длительные промежутки времени от находки до находки позволяли исследователям формировать четкое мнение о том, что же должно быть найдено в следующий раз. Zinjanthropus boisei — достойный пример этого явления. Еще со времен Дарвина, когда возникло мнение о том, что окаменелости, представляющие собой промежуточные звенья между современным человеком и его вымершими предками, являются наиболее убедительным свидетельством эволюции, предубеждения притащили за нос все доказательства в изучении окаменелостей человека.

Джон Ридер (John Reader), фотожурналист, автор «Missing Links», Whatever happened to Zinjanthropus? New Scientist, 26 March 1981, p.802.

Откуда же появляются данные, доказывающие эволюцию?

69. …не будучи палеонтологом, я вовсе не хочу бросить на них тень презрения; но если бы вы должны были всю свою жизнь собирать кости, находя то крошечную часть черепа, то маленький кусочек челюсти, насколько же велик соблазн преувеличить значение этих фрагментов…

Др. Грег Кирби (Greg Kirby), старший лектор по биологии популяций, университет Флиндерса, Аделаида. Из речи об эволюции, произнесеннной на встрече Ассоциации учителей биологии (Южная Австралия) в 1976 г.

70. Часть кости возрастом 5 миллионов лет, которую все считали ключицей человекообразного существа, на самом деле — не что иное, как часть ребра дельфина. К такому выводу пришел антрополог из университета Калифорния, Беркли.

Др. Тим Уайт считает, что обнаружение этой грубой ошибки может дать толчок для пересмотра теории о том, когда же именно предки человека отошли от линии обезьян. Он сравнивает этот случай с двумя другими вопиющими [sic] махинациями, совершенными охотниками за окаменелостями: Hesperopithecus — окаменевший зуб свиньи, который был представлен как свидетельство раннего человека в Северной Америке; а также Eoanthropus, или «Пилтдаунский человек» — челюсть орангутана и череп современного человека, объявленные «древнейшим англичанином»… Проблема многих антропологов в том, что они настолько жаждут найти кость гоминида. что любой обломок кости становится ею.

Др. Тим Уайт (Tim White), антрополог, Калифорнийский университет, Беркли. Цит.по: Ian Anderson «Hominoid collarbone exposed as dolphin’s rib», New Scientist, 28 April 1983, p. 199.

71. Я имею в виду легенды о том, как все менялось с течением времени. Как вымерли динозавры, как эволюционировали млекопитающие, откуда произошел человек. Но для меня это больше, чем просто сказки. Это все — результат ориентации на кладистику. Потому что, как оказалось (или, по крайней мере, как кажется мне), все, что можно узнать об истории жизни на Земле, мы узнаем из систематики, из систем и групп, которые можно найти в природе. Все остальное — это сказки и легенды различного рода. Мы имеем доступ к вершине дерева, но само дерево — теоретическое; а люди, делающие вид, будто знают все об этом дереве, о том, что с ним происходило, как росли его ветви и побеги, как мне кажется, рассказывают сказки.

Др. Колин Паттерсон (Colin Patterson), старший палеонтолог, Британский Музей естественной истории, Лондон. Интервью для Би-Би-Си 4 марта 1982 г. Паттерсон — ведущий сторонник новой науки — кладистики.

Возможна ли эволюция?

Что дают мутации (генетические изменения)?

72. Некоторые современные биологи говорят об эволюции всякий раз, когда сталкиваются с мутацией. Они однозначно поддерживают следующий силлогизм: мутации — единственные эволюционные изменения; все живые существа подвержены мутациям; следовательно, все живые существа эволюционируют.

Эта логическая схема, однако, неприемлема: во-первых, ее главная предпосылка не очевидна и не универсальна; во-вторых, ее выводы не соответствуют фактам. Как бы ни многочисленны были мутации, они никак не приводят к эволюции.

Добавим: легко возразить, что мутации не имеют эволюционного значения, поскольку они ограничены естественным отбором. Летальные мутации (изменения в худшую сторону) ведут к полному исчезновению, другие же остаются в качестве аллелей. Вид человек дает множество примеров этому: цвет глаз, форма ушной раковины, дерматоглифика, цвет и фактура волос, пигментация кожи. Мутанты есть во всех популяциях, от бактерий до человека. И в этом не может быть сомнений. Но для эволюционистов суть в ином: в том, что мутации не связаны с эволюцией.

Пьер-Поль Грассе (Pierre-Paul Grasse), Парижский университет, бывший президент Академии наук Франции. В кн.: Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, p.88.

73. Несмотря на эти концептуальные проблемы, связанные с естественным отбором, как с оценочным принципом, самые серьезные недостатки в неодарвинизме относятся к его производительному аспекту. Случайные изменения, обеспечивающие сырье для естественного отбора, не могут быть рассмотрены как производящий фактор ни со стороны теоретической, ни с точки зрения сопоставления. Они не дают понимания созидательной, преобразующей природы эволюции и связанной с ней проблемы происхождения.

Джеффри С.Уикен (Jeffrey S.Wicken), факультет биохимии, Беренд Колледж, университет штата Пенсильвания, США. The generation of complexity in evolution: a thermidynamic and information-theoretical discussion. Journal of Theoretical Biology, vol.77, April 1979, ppMl-352.

74. Трудно поверить в своевременное появление мутаций, позволившее животным и растениям получить необходимые свойства. Однако теория Дарвина идет еще дальше: каждому растению, каждому животному потребуются тысячи и тысячи удачных, благоприятных изменений. Итак, чудеса возводятся в ранг закона: события бесконечно малой степени вероятности не могут не происходить.

Пьер-Поль Грассе (Pierre-Paul Grasse), Парижский университет, бывший президент Академии наук Франции. В кн.: Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, p.103.

Философия эволюции

75. Мы все знаем, что многие эволюционные открытия — не что иное, как умственные изыскания отдельных палеонтологов. Один книжный червь может сделать гораздо больше, чем миллионы лет генетических изменений.

Др. Дерек В.Эйджер (Derek V.Ager), отдел геологии и океанографии, университетский колледж, Суонси, Великобритания. The nature of the fossil record. Proceedings of the Geologists» Assocoation, vol.87(2), 1976, p. 132.

А тем временем…

76. Я процитировал несколько мнений биологов, занимающих видные академические посты. Существует и множество других критических взглядов на ортодоксальную доктрину — как высказанных, так и невысказанных, и число их постоянно растет. Но хотя эта критика пробила уже не одну брешь в стене, цитадель все еще стоит — в основном, как было сказано выше, из-за того, что никто не в состоянии предложить удовлетворительную альтернативную теорию. История науки показывает, что крепко сработанная теория может пережить множество нападок, превращаясь в узел противоречий, что соответствует четвертой фазе исторического цикла — Кризис и сомнение, и все-таки ее будут поддерживать научные и общественные круги, пока она не рухнет окончательно и не начнется новый цикл.

Но этого пока не предвидится. А тем временем просвещенная публика продолжает верить, что Дарвин дал ответы на все вопросы своей волшебной формулой: случайные мутации плюс естественный отбор. Они не знают, что случайные мутации совершенно неуместны в качестве аргумента, а естественный отбор — тавтология.

Артур Кестлер (Arthur Koestler). В кн.: Janus: A Summing Up, Random House, New York, 1978, pp. 184-185).

К вопросу о естественном отборе

(«Выживание наиболее приспособленных»)

77. Нет сомнения, что естественный отбор — рабочая система. Это неоднократно подтверждено опытами. Нет сомнений — естественный отбор функционирует. Весь вопрос в том, происходит ли в результате него образование новых видов. Никто никогда не получал нового вида путем естественного отбора, никто даже близко к этому не подходил, и большинство последних споров в неодарвинизме — как раз об этом: как возникает новый вид. Здесь-то забывается естественный отбор, и вводятся те или иные случайные механизмы.

Др. Колин Паттерсон (Colin Patterson), старший палеонтолог Британского Музея естественной истории, Лондон. Интервью о кладистике для Би-Би-Си 4 марта 1982.

Дарвин подозревал…

78. Предположим, что глаз, с его сложнейшими системами — изменение фокуса на различные расстояния; улавливание разного количества света; коррекция сферических и хроматических аббераций — такой сложный механизм образовался в результате естественного отбора. Откровенно говоря, эта идея мне кажется совершенно абсурдной.

Чарльз Дарвин. Происхождение видов. J.M.Dent and Sons Ltd, London, 1971, p.176.

И время подтвердило

79. Постепенные эволюционные изменения путем естественного отбора происходят внутри имеющихся видов настолько медленно, что их нельзя учитывать в качестве основных проявлений эволюции.

Стивен М.Стенли (Steven M.Stanley), отдел исследований Земли и планет, университет Джона Хопкинса, Балтимор, США. A theory of evolution above the species level. Proceedings of the National Academy of Science USA, vol.72(2), February 1975, p.646.

80. Иными словами, естественный отбор на всем своем протяжении не улучшает шансов вида на выживание, а лишь держит его «в колее», или дает ему возможность приспосабливаться к постоянно меняющейся внешней среде.

Ричард К.Левонтин (Richard С. Lewontin), профессор зоологии, Чикагский университет, редактор «American Naturalist». Adaptation. Scientific American, vol.239(3), September 1978 p. 159.

81. Роль, приписываемая естественному отбору в возникновении приспособляемости, не имеет под собой ни единого твердого доказательства. Палеонтология (как в случае трансформации челюстных костей пресмыкающегося териодонта) не дает доказательств; непосредственных наблюдений за адаптациями, передающимися по наследству, не существует (кроме вышеупомянутых бактерий и насекомых, приспособляющихся к вирусам и препаратам). Образование глаза, внутреннего уха, китов и китообразных, и т.д. путем приспосабливания кажется совершенно невозможным.

Пьер-Поль Грассе (Pierre-Paul Grasse), Парижский университет; бывший президент Академии Наук Франции. В кн.: Evolution of Living Organisms, Academic Press New York 1977, p.770.

82. Вся суть дарвинизма в одной-единственной фразе: естественный отбор — это движущая сила эволюционных изменений. Никто не отрицает, что естественный отбор играет главную роль в уничтожении менее приспособленных особей. Но теория Дарвина требует, чтобы он также производил более приспособленных.

Стивен Джей Гоулд, профессор геологии и палеонтологии, Гарвардский университет. The return of hopeful monsters. Natural History, vol. LXXXV1 (6), June-July 1977, p.28.

Даже для пятнистой моли…

83. Эксперименты продемонстрировали влияние хищников на выживание темных и нормальных особей пятнистой моли в чистой и в загрязненной дымом среде. Эти эксперименты прекрасно продемонстрировали естественный отбор — выживание наиболее приспособленных — в действии, но они не показали эволюционного развития, поскольку, как бы ни отличались популяции своей светлой, промежуточной или темной окраской, все они от начала до конца оставались Bistort betularia.

Л. Гаррисон Мэтьюз (L. Harrison Matthews), Королевское физическое общество. Предисловие к Происхождению видов Ч.Дарвина. J. M. Dent and Sons Ltd, London, 1971, p.xi.

Итак…

84. Вместо доказательств постепенного развития жизни, геологи — как времен Дарвина, так и современные — находят в высшей степени нерегулярные или отрывочные данные, а именно: виды появляются в окаменелостях внезапно, почти или совсем не изменяются за период своего существования и затем так же внезапно исчезают. И не всегда очевидно (фактически, совсем не очевидно), что предки приспособлены хуже потомков. Иными словами, очень трудно найти биологическое улучшение.

Дэвид М.Рауп (David M.Raup), консультант по геологии, отделение Музея естественной истории, Чикаго. Conflicts between Darwin and paleontology. Field Museum of Natural History Bulletin, vol.50(l), January 1979, p.23.

85. Франсиско Айала, центральная фигура в обсуждении вопроса о Современном Синтезе в Соединенных Штатах, великодушно признал: «Мы не собирались предсказывать стабильность генетики популяций, но теперь, благодаря данным палеонтологии, я уверен, что малые изменения не накапливаются вовсе».

Др. Франсиско Айала (Francisco Ayala), профессор генетики, Калифорнийский университет. Комментарий об эволюционной (поступательной) теории Дарвина. Цит.по: Roger Lewin. Evolutionary theory under fire. Science, vol.210(4472), 21 November 1980, p.884.

А если бы времени «хватало»?

В 1954 году так и полагали:

86. Важно то, что если возникновение жизни принадлежит к категории явлений, которые происходят минимум однажды – то время на его стороне. Каким бы невероятным мы ни считали само это событие или любой его этап, на протяжении достаточного периода времени оно могло произойти хотя бы один раз. А для жизни, какой мы ее знаем, с ее способностью к росту и воспроизведению, — одного раза достаточно.

Время — вот истинный герой этого сценария. Время, с которым мы имеем дело, порядка двух миллиардов лет. То, что считается невозможным на основе человеческого опыта, в данном случае теряет смысл. За столь огромный период «невозможное» становится возможным, возможное — вероятным, а вероятное mdash; почти естественным. Время само творит чудеса, нужно только подождать.

Джордж Уолд (George Wald), бывший профессор биологии, Гарвардский университет. The origin of life. Scientific American, vol.191(2), August 1954, p.48.

В 1978 году уже говорили:

87. Нет достоверной информации, основанной исключительно на наблюдениях Солнца, — сказал доктор Эдди, — что Солнцу 4.5-5 миллиардов лет. Лично я предполагаю, что Солнцу действительно 4.5 миллиарда лет. Однако я подозреваю также, что с появлением новых, неожиданных результатов, говорящих о противоположном, и некоторо о времени интенсивных перерасчетов и теоретических обоснований, мы можем прийти к значению возраста Земли и Солнца, которые приводит епископ Ашер. Не думаю, что у нас имеется достаточное количество противоречащих этому астрономически наблюдаемых фактов.

Др. Джон Э.Эдди (John A.Eddy, астрогеофизика), астроном высокогорной обсерватории, Боулдер, Колорадо. Цит.по: R.G.Kazman, It’s about time: 4.5 billion years (Доклад на симпозиуме в университете штата Луизиана). Geotimes, vol.23, September 1978, p. 18.

Могут ли небольшие изменения, которые мы наблюдаем, даже за достаточно большой период времени привести к астоящему эволюционному прогрессу?

88. Основным вопросом Чикагской конференции стал вопрос о том, могут ли механизмы, обеспечивающие микроэволюцию, быть экстраполированы на явление макроэволюции. Не без риска обидеть некоторых участников встречи, ответ можно сформулировать четко и ясно — нет.

Роджер Левин (Roger Lewin). Evolutionary theory under fire. Science, vol.210(4472), 21 November 1980, p.883.

Откуда возникла жизнь?

89. Получить пребиотический бульон несложно. А вот как объяснить, каким образом эта смесь органических молекул, включающих аминокислоты и органические составляющие нуклеотид, развилась в самовоспроизводящийся организм? Хотя полученные свидетельства и позволяют сделать определенные заключения, я вынужден отметить, что все попытки воссоздать этот эволюционный процесс слишком умозрительны.

Др. Лесли Орджел (Leslie Orgel), биохимик, нститут Солка, Калифорния. Darwinism at the very beginning of life. New Scientist, 15 April 1982, p. 150.

90. Так или иначе, переход от макромолекулы к клетке — это скачок фантастического масштаба, лежащий за пределами гипотезы, поддающейся проверке. В этой области все будет лишь догадкой. Имеющиеся факты не дают оснований утверждать, что клетки возникли на этой планете.*

Мы не хотим сказать, что в дело вступают какие-то парафизические силы. Мы лишь подчеркиваем тот факт, что научных доказательств этому не существует. Физики научились уходить от вопроса о том, когда началось время и когда была создана материя, оставляя его в рамках откровенной демагогии. Происхождение частиц, предшествующих клетке, относится, вероятно, к той же категории непознаваемого.

* Утверждение, что жизнь возникла где-то во Вселенной, а затем каким-то образом была перенесена на Землю, лишь возвращает нас к исходной точке, поскольку затем вновь встает вопрос, как именно жизнь возникла там, где ей удалось возникнуть изначально.

Дэвид Э.Грин (David E.Green), Институт исследования энзимов, университет штата Висконсин, Мэдисон, США и Роберт Ф. Голдбергер (Robert F. Goldberger), Национальный институт здоровья, Бетезда, Мэриленд, США. Molecular Insights into the Living Processes, Academic Press,New York, 1967, pp.406-407.

Итак…

91. Для части биологов биогенез — это вопрос веры. Уверовав в биогенез, ученый выбирает именно ту его систему, которая лично его устраивает; реальные же свидетельства того, что именно происходило, в расчет не берутся.

Профессор Г.Э.Керкат (G.A.Kerkut), факультет физиологии и биохимии, университет Саутгэмптона. В кн.: Implications of Evolution, Pergamon Press, London, 1960, p.150.

Какова вероятность эволюции?

92. Вероятность, что высшие формы жизни возникли именно таким образом, сравнима с вероятностью того, что смерч, сметая мусорную свалку, может попутно собрать Боинг-747 из подхваченных материалов.

Сэр Фред Хойл (Fred Hoyle), английский астроном, профессор астрономии Кембриджского университета. Цит.по: Hoyle on Evolution. Nature, vol.294, 12 November 1981, p.105.

О происхождении генов…

93. Происхождение генетического кода — самое узкое место в вопросе о возникновении жизни. И чтобы достичь здесь существенного прогресса, могут понадобиться грандиозные теоретические или экспериментальные открытия.

Др. Лесли Орджел (Leslie Orgel), биохимик, институт Солка, Калифорния. Darwinism at the very beginning of life. New Scientist, 15 April 1982, p.151. 94. Для эволюции генетического механизма не существует никаких лабораторных моделей: тут можно бесконечно разглагольствовать, отметая неудобные факты…

Мы можем только представлять себе, что же происходило в действительности, а воображение здесь — не лучший помощник.

Др. Ричард Э.Дикерсон (Richard E.Dickerson), физическая химия, профессор Калифорнийского Технологического института. Chemical evolution and the origin of life. Scientific American, vol.239(3), September 1978, pp.77, 78.

Следовательно…

95. Настаивать, тем более с олимпийской уверенностью, что жизнь возникла абсолютно случайно и развивалась таким же образом — необоснованное предположение, которое лично я считаю неверным и не соответствующим фактам.

Пьер-Поль Трассе (Pierre-Paul Grasse), Парижский университет, бывший президент Академии наук Франции. В кн.: Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, p. 107.

Но мир стар, не так ли?

96. Предполагаемый возраст земного шара, судя по степени радиактивного распада урана и тория — около 4.5 миллиардов лет. Но срок жизни этого «утверждения», может оказаться кратким, поскольку раскрыть тайны природы не так-то просто. В последние годы было сделано потрясающее открытие — оказывается, скорость радиоактивного распада не так уж постоянна, как считалось прежде, и к тому же подвержена влияниям внешней среды.

Это может означать, что атомные часы перестроились в результате какой-то всемирной катастрофы, и события, завершившие мезозойскую эру, могли произойти не 65 миллионов лет назад, а в пределах возраста и памяти человечества.

Фредерик Б. Джуэнман (Frederic BJueneman). Secular catast-rophism. Industrial Research and Development, June 1982, p.21.

97. Достоверность всех вышеуказанных методов измерения возраста Земли, ее различных слоев и окаменелостей, спорна, поскольку на протяжении Земной истории скорости измеряемых процессов могли сильно отличаться друг от друга. Метод, который должен был стать наиболее надежным способом определения абсолютного возраста горных пород, — это радиометрический метод…

Очевидно, что радиометрическая техника может и не являться абсолютным способом датирования, как это было провозглашено. Возраст одного и того же геологического слоя, измеренный разными радиометрическими способами, часто колеблется в пределах сотен миллионов лет. Не существует абсолютно точных долговременных радиологических «часов». Присущая радиометрическим способам датирования неточность беспокоит геологов и эволюционистов.

Уильям Д.Стэнсфилд (William D.Stansfield), доктор философии (животноводство), преподаватель биологии, Калифорнийский Политехнический государственный университет. В кн.: The Science of Evolution, Macmillan, New York, 1977, pp.82, 84.

Но разве калий-аргонный (К/Аг) и уран-свинцовый (U/Pb) методы не дополняют друг друга?

98. При традиционной интерпретации данных возраста, полученных методом К/Аг, обычно отбрасываются значения, слишком высокие или слишком низкие по сравнению с остальной группой, или с другими существующими данными, например, геохронологической шкалой. Разрыв между отвергнутыми и принятыми данными произвольно относят к избытку или потере аргона,

Э. Хейсщу (AMayatsu), факультет геофизики, университет Западного Онтарио, Канада. K/Ar isochron age of the North Mountain Basalt, Nova Scotia. Canadian Journal of Earth Sciences, vol.16, 1979, p.974.

99. Таким образом, если кто-то считает, что полученное значение возраста в конкретном примере противоречит установленным фактам геологии, он должен вспомнить о геологических процессах, способных вызывать аномалии, или об изменении содержания аргона в минералах.

Профессор Дж.Ф.Эвернден (LF.Evernden), отделение геологии, Калифорнийский университет, Беркли, США и Джон Р.Ричарде (John R.Richards), школа геоисследований, Национальный университет Австралии, Канберра. Potassium-argon ages in eastern Australia. Journal of the Geological Society of Australia, vol.9(l), 1962, p.3.

И разве рубидиево-стронциевый метод (Rb/Sr) не является самым надежным?

100. Эти результаты показывают, что даже целые скальные системы могут быть открытыми во время метаморфизма, и их изотопные системы могут изменяться так, что становится невозможно определить их геологический возраст.

Проф. Гюнтер Фор (Gunter Faure), факультет геологии, университет Огайо, Колумбус, США и проф.Джеймс Л.Пауэлл (James L. Powell), факультет геологии, Оберлин Колледж, Огайо, США. В кн.: Strontium Isotope Geology, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1972, p. 102.

101. Один из важных выводов изохронной модели мантии — то, что кристаллизационный возраст, определенный на основе вулканических пород методом Rb/Sr, может быть больше реального возраста на много сотен миллионов лет. Эта проблема более серьезна для молодых пород, и в литературе есть хорошо обоснованные примеры несоответствий между стратиграфическим возрастом и возрастом, определенным по методу Rb/Sr.

Др. К.Брукс (С.Brooks), профессор геологии, Монреальский университет, Квебек, Канада, доктор Д.Э.Джеймс (D.EJames), член совета по геофизике и геохимии, институт Карнеги, Вашингтон, США; доктор С.Р.Харт (S.R,Hart), профессор геохимии, отдел исследований Земли и планет, Массачусетский Технологический институт, Кембридж, США. Ancient lithosphe-re: its role in young continental volcanism. Science, vol. 193, 17 September 1976, p.1093.

Какие же данные публикуются в научных журналах?

102. В большинстве случаев данные «набора подходящих данных» считаются правильными и публикуются. Те же данные, которые не совпадают с ними, публикуются редко, несоответствия при этом не объясняются.

Др. Ричард Л. Моджер (Richard L. Mauger), профессор геологии, университет Восточной Каролины, США. K/Ar ages of biotites from tuffs in Eocene rocks of the Green River, Washakie, and Uni-ta Basins, Utah, Wyoming, and Colorado. Contributions to Geology, University of Wyoming, vol.15(1), 1977, p.37. 103. Многое остается неясным в определении изотопного возраста; и понимание того, что во многих случаях изотопный возраст не совпадает с геологическим, к сожалению, способствовало развитию скептицизма у ряда геологов.

Питер Э.Браун (Peter E.Brown) и Джон А.Миллер (John А.МШег). Interpretation of isotopic ages in orogenic belts. В кн.: Time and Place in Orogeny, Geological Society of London Special Publication, No.3, 1969, p. 137.

А углерод-14…?

104. Отличительной чертой исследований является то, что в современных раковинах моллюсков из речных отложений недостает не только С по сравнению с морскими моллюсками, как отметил Кейт, но и чрезвычайно понижено содержание С14 по сравнению с современной древесиной, что дает неверные значения их радиоуглеродного возраста в пределах от 1010 до 2300 лет.

М.Л.Кейт (M.L.Keith) и Дж.М.Андерсон (G.M.Anderson), отделение геохимии и минералогии, Пенсильванский университет, США. Radiocarbon dating: fictitious results with mollusk shells. Science, vol.141, 16 August 1963, pp.634-635.

105. Радиоуглеродный анализ образцов мумифицированных тюленей южной Земли Виктории показал возраст в пределах от 615 до 4600 лет. Однако в антарктических морских водах активность углерода-14 гораздо ниже общепринятых мировых стандартов. Таким образом, радиоуглеродное датирование морских организмов показывает возраст больше истинного, но разница между этими величинами неизвестна и непостоянна. Следовательно, данные, полученные радиоуглеродным методом исследования му-мифицированных останков тюленей, не могут считаться истинными. Например, радиоуглеродный возраст тюленя озера Бонни, умершего несколько недель назад, был определен 615±100 лет, а возраст только что убитого тюленя в Макмердо — 1300 лет.

Уэйкфилд Дорт-младший (Wakefield Dort, Jr.), отделение геологии, Канзасский университет. Mummified seals of southern Victoria Land. Antarctic Journal (Washington), vol.6, September-October 1971, p.211.

106. Низкое (всего 3.3±0.2%) содержание углерода-14 (соответствует возрасту 27,000 лет), измеренное у раковин современных улиток Melanoides tuberculatis, живущих в подземных источниках юга Невады, можно объяснить осаждением растворенной СО3, с которой раковины находились в углеродном равновесии. [От ред.: иными словами, эти, живущие ныне улитки «погибли» 27 000 лет у назад.]

Др. Алан К.Риггз (Alan С. Riggs), бывший член Геологической инспекции США, ныне — сотрудник университета Вашингтона, Сиэтл. Major carbon-14 deficiency in modern snail shells from southern Nevada springs. Science, vol.224, 6 April 1984, p.58.

107. В свете того, что известно о радиоуглеродном методе и способе его применения, очень поражает факт, что многие авторы ухитряются приводить удобные для себя результаты в качестве «доказательства» собственных взглядов…

Радиоуглеродный метод чудом не рухнул на собственный расшатанный фундамент и теперь изо всех сил пытается сохранить равновесие. Возможность аномального загрязнения и древние изменения уровня углерода-14 постоянно игнорируются теми, кто основывает свою систему доказательств на полученных данным методом результатах.

В прежние времена специалисты утверждали, что они «не уверены, есть ли хоть одно значительное расхождение» в данных, полученных в разных лабораториях при изучении одного и того же образца. Эти энтузиасты продолжают заявлять, как это ни невероятно, что они «не видят никаких значительных несоответс-твий». Однако расхождение в 15,000 лет для одного образца почвы — это именно значительное несоответствие! И как можно называть «незначительными» огромные расхождения между данными разных лабораторий, если на них основана переоценка стандартного предела погрешности, связанной с любой и каждой датой?

Почему же геологи и археологи до сих пор тратят свои скудные средства на дорогие радиоуглеродные исследования? Они делают это потому, что случайные даты оказались полезными. Пока на этот метод нельзя рассчитывать в получении однозначно точных результатов, числа впечатляют людей, оберегая их от беспокойной необходимости излишне много думать. Выглядящие совсем как точные календарные годы, цифры как-то больше нравятся и дилетантам, и профессионалам, чем сложные стратиграфические корреляции; к тому же их еще и легче запоминать. Определенные в лабораториях «абсолютные» даты имеют большой вес и весьма полезны для поддержки слабых аргументов…

Каким бы «полезным» ни считался радиоуглеродный метод, он все же не способен дать точных и надежных результатов. Его несоответствия велики, хронология ненадежна и относительна, а «общепринятые» даты на самом деле подогнаны. «Это всеми благословляемое дело — не более чем алхимия 13-го века, и результат зависит лишь от того, какие развлекательные комиксы вы предпочитаете».

Роберт Э.Ли (Robert E.Lee). Radiocarbon: ages in error. Anthropological Journal of Canada, vol.19(3), 1981, pp.9-29. Переиздан в Creation Research Society Quarterly, vol. 19(2), September 1982, pp.117-127.

108. Метод С14 обсуждался на симпозиуме по древней истории долины Нила. Наш известный американский коллега профессор Брю кратко сформулировал общее отношение археологов к этому методу: «Если данные, полученные методом С14. поддерживают нашу теорию, мы вводим их в текст: если не очень противоречат ей — в комментарий: а если совсем не подходят — просто опускаем». Мало кто из археологов, имеющих дело с точной хронологией, избежал подобного применения этого метода; многие до сих пор сомневаются, стоит ли применять его без ограничений.

Т.Саве-Седерберг (T.Save-Soderbergh), Институт египтологии и И.Ю.Ольссон (l.U.Olsson), Институт физики университета Уппсала, Швеция. С-14 dating and Egyptian chronology. В кн.: Radiocarbon Variations and Absolute Chronology, Proceedings of the Twelfth Nobel Symposium, Ingrid U.Olsson (editor), Almqvist and Wikselt, Stockholm, and John Wiley and Sons, Inc., New York, 1970, p.35).

Как же определять возраст горных пород?

От догм 1949 года…

109. Поскольку жизнь развивалась постепенно, изменяясь от эпохи к эпохе, породы каждого геологического периода отражают характерные типы окаменел остей, отличающие их от любого другого периода. И наоборот, каждый вид окаменелостей является индексом, или ведущим ископаемым для соответствующей геологической эпохи…

За последние сто лет палеонтологи по всему миру накопили такое количество информации по этому вопросу, что теперь квалифицированному специалисту так же легко определить относительный геологический возраст окаменелостей, как, например, определить место страницы в рукописи по нумерации. Окаменелости, таким образом, позволяют узнавать породы одного возраста в различных частях Земли и, соответственно, соотносить события истории Земли в целом. Они обеспечивают нам хронологию, на которую события нанизаны, как жемчужины на нитку.

Др. Карл О. Данбар (Carl О. Dunbar, геология), почетный профессор палеонтологии и стратиграфии, Йельский университет; бывший редактор «American Journal of Science». В кн.: Historical Geology, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1949, p.52.

… к категоричности 1957 года…

110. Окаменелости дают нам единственную хронометрическую шкалу, приемлемую в геологической истории для стратиграфической классификации пород и для точного датирования геологических событий. Ввиду необратимости эволюции, они — точная мера для определений относительного возраста пород и соотнесения их в мировом масштабе.