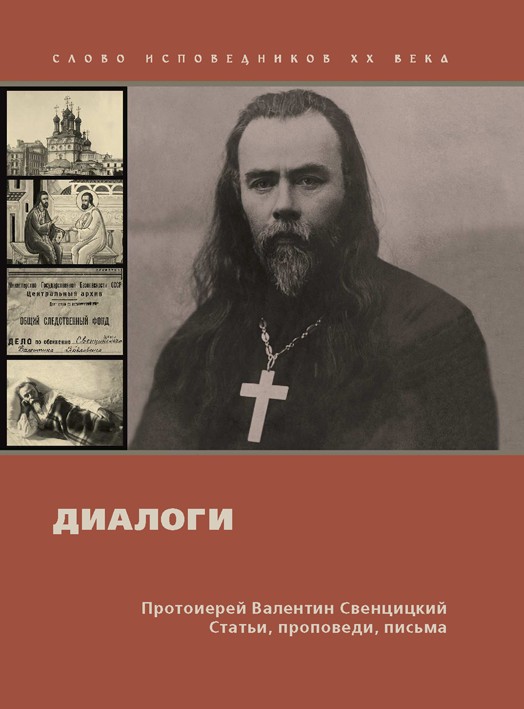

протоиерей Валентин Свенцицкий

Христианское отношение к власти и насилию

В одном из своих «Воскресных писем» Вл. Соловьёв писал: «Голая ложь может быть привлекательна, а потому и соблазнительна только в аду, а не в мире человеческом. Здесь требуется прикрыть её чем-нибудь благовидным, связать её с чем-нибудь истинным, чтобы пленить нетвёрдый ум и оправдать зло для немощной воли. Соблазны, от которых горе миру, производятся только полуистинами, а соблазняют эти полуистины только «малых сих», из которых, однако, состоит почти весь мир»1.

Такой полуистиной является для нас современное церковное движение, которое можно было бы назвать либеральным христианством. Громадная освободительная волна не могла хотя бы краем не задеть духовенство и мирян, считающих себя христианами. Как граждане светского общества, они почувствовали, что движение толкает вперёд и их. Они покорно отдались ему, перенося силу полученного толчка в сферу своей специальности, т. е. в сферу вопросов церковных. Вместо того чтобы говорить «о всеобщем, прямом, равном и тайном», о двухпалатной системе и аграрном вопросе, стали говорить о выборной иерархии, о соборности, о бюрократическо-полицейском укладе церковной жизни.

Я вовсе не хочу сказать, что в начавшемся церковном движении нет ничего религиозного, нет никакой истины. Но ведь истинное и религиозное есть также и в том великом освободительном движении, творцами-мучениками которого являются представители неверующей интеллигенции!

Либеральное христианство – полуистина2.

То, что мы называем «торжествующей ересью»3, не могло не сказаться и здесь.

Вера в Христа, богослужение, молитва, даже искренняя и горячая, – это одно, это для Бога, а жизнь, вся повседневность, все помыслы, привычки, восприятия – это другое, это как у всех, и у неверующих, и у язычников. Можно всю ночь напролёт проплакать у подножия креста, с подлинной религиозной мукой исповедовать грехи свои, а утром, «успокоившись», начать по-светски обсуждать вопрос о церковной реформе. Внутренняя, интимная, религиозная сторона души, не находя полного соответствия и приложения в освободительном движении, так и осталась сама по себе, без углубления, без творчества и вдохновений – другая, светская сторона слилась с краями движения и по-светски заставила духовенство и мирян почувствовать правду в освободительной борьбе.

Но первая сторона только мешает второй, а вторая мешает первой. Евангелие, «христианство» – мешает из освободительной борьбы сделать «религию», мешает отдаться движению всей душой, всем сердцем, всем существом своим, но светская кара, в свою очередь, обессиливает и Евангелие, и христианство, мешая влить в начавшееся движение религиозный огонь.

Душа, разгороженная на две камеры – религиозную и житейскую, не может целиком отдаться ни служению Христу, ни служению людям.

В результате получается жалкая полуистина, тепло-прохладное либеральное христианство, в котором нет ни правды Божьей, ни правды человеческой.

Представители этого христианства лишены религиозного энтузиазма, потому среди них нет истинных мучеников, обличителей, пророков4, исполненных той силы, которая внушала бы веру, что освободительное движение среди христиан есть начинающееся религиозное возрождение. Робкое «либеральное духовенство» само чувствует бессилие своей двойственности и, безусловно, мучается им, но безжизненная религиозность, почти перешедшая в быт, – плохой источник сил! И либеральный священник – не новый апостол грядущей Церкви, а в лучшем случае искренний конституционалист-демократ. И «Союз церковного обновления»5 не первый луч грядущей Жены, облечённой в солнце6, а один из многих «профессиональных союзов», в общей массе начавшегося профессионального движенья7.

Либеральное христианство есть подделка, но подделка, которую в большинстве случаев чувствуют сами его представители, в этом чувстве неполноты гораздо больше залога возможного религиозного движения, чем во всех либеральных резолюциях и проектах по церковным вопросам. Чувство религиозной неполноты может быть только тогда, когда за душой есть что-нибудь религиозное. Если же нет ничего, то либеральное христианство переходит в христианство фельетонное. Полуистина превращается в плохо замаскированную ложь. Новый, более тонкий вид подделки Христа. Раньше Христа подделывала «чёрная сотня», теперь бесцветные либералы. Прежде Антихрист призывал к убийству и смерти, кощунственно цитируя Евангелие, теперь тот же Антихрист призывает к «тёплой» жизни и цитирует Евангелие, как хорошие стихи Надсона.

И если либеральное христианство – отзвук великого освободительного движения, то христианство фельетонное есть тот ил, который поднят потоком со дна.

Может ли при таком условии начавшееся церковное движение вместить в себя правду освободительной борьбы, правду частную покрыть правдой Абсолютной, не теоретически только, но жизнью, подобно тому как правда языческая была воспринята полнотой правды христианской? Начавшееся церковное движение сделать это бессильно. Будучи само детищем и учеником русской революции, оно не станет выше своего учителя8. Я вовсе не хочу сказать, что не верю в возможность настоящего религиозного движения, но я убеждён, что оно будет не это и начнётся совсем не так...

По этому поводу невольно вспоминаются глубокие, истинно-пророческие слова Вл. Соловьёва: «...не могли звери цирка и железо римского воина так отделять верующую душу от христианского Бога, как отделяют её теперь исторические нагромождения лжи и зла в самом христианском мире»9.

Истинное церковное возрождение и должно начаться с разрушения этих нагромождений лжи на нашем сознании и зла – на нашей жизни. Вл. Соловьёв сам положил первый камень этой трудной работы Господней. Гениальный мыслитель и святой человек – он был один из первых пророков истинного церковного возрождения, которое всегда будет иметь два основных признака: углубление религиозного сознания и коренное изменение личной жизни.

В настоящий момент для религиозной мысли нет вопроса более жгучего, более неотложного, чем вопрос о христианском отношении к власти и насилию.К рассмотрению этих вопросов я и перейду.

§ I

Вопрос о христианском отношении к власти, трудный вообще, в настоящее время труден в особенности, в силу почти полной невозможности обсуждать его беспристрастно. Для христианского решения этого вопроса необходимо обратиться непосредственно к Евангелию и постараться отделаться ото всех, слишком страстных, впечатлений действительности.

Между тем при обсуждении вопроса о власти, как раз наоборот, обыкновенно слишком мало считаются с Евангелием. Одни в силу неудобства и даже внешней невозможности согласовать евангельское учение с «либеральными» тенденциями просто оставляют вопрос открытым; другие, полагая, что политические и социальные условия настоящего времени изменились настолько, что евангельское решение вопроса о власти удовлетворить не может, предпочитают решать его самостоятельно, лишь в духе христианского учения. Развязно, ничтоже сумняшеся, Евангелием пользуются в этом случае лишь представители «чёрной сотни», преступно извращая дух евангельских слов, прикрывая ими свои тёмные, кровожадные инстинкты10.

Первое, что бросается в глаза в евангельском учении о власти, – это категорическая, много раз повторяемая защита её, настойчивая проповедь её божественного происхождения.

Власти распяли Христа, заточали апостолов в тюрьмы, по пророческому слову Спасителя должны были воздвигнуть жестокие гонения на Церковь, и апостолы, как бы предупреждая какой-то соблазн, говорили: «...будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро» (1Пет. 2, 13–14).

Апостол Павел, как бы прозревая бесконечную даль мировой истории, говорил воистину оправдавшиеся и оправдывающиеся поныне пророческие слова: «...все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим. 3, 12) и как бы совершенно вразрез с этим писал в послании к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. 13, 1–2).

Таким образом, с одной стороны, всякий живущий подлинно во Христе Иисусе, по апостолу, будет гоним властью, с другой стороны – эта власть от Бога, Божие установление. Власти, от Бога поставленные, будут гнать всех живущих в Боге!

Противоречие настолько грубое, что с первого же взгляда бросается в глаза11. Очевидно, есть какой-то высший, сокровенный смысл в этой настойчивой проповеди божественного происхождения власти, наряду с ясным сознанием всех мук, которые предстоит пережить христианам от царских гонений. Раскрыть этот высший смысл, а не затеряться во внешних противоречиях различных «текстов» можно, как и всегда, при одном условии: говоря о частном,видеть перед собой учение Христа в его целом.

Первые «общины верующих» были в языческом государстве особым миром, окружённым чуждою и часто противоположною по духу государственною средой. Это было как бы государство в государстве. Первое основывалось на божественном авторитете апостолов, а впоследствии выборной иерархии; второе было сложным, но уже распадавшимся организмом, постепенно сложившимся под влиянием естественных условий, экономических факторов, языческой религии и культуры12.

Принимая христианство, новый член продолжал жить в том государстве, в котором родился. Вступая в общину верующих, делаясь членом Церкви, он не переставал быть гражданином Римской империи.

С первых же шагов, таким образом, перед христианским сознанием вставал двоякий вопрос – во-первых, вопрос, так сказать, христианской совести, принципиальный: как относиться к власти вообще; и во-вторых, более практический: нужно ли повиноваться властям.

Последний вопрос особенно обострялся ввиду враждебного отношения языческой власти к христианской проповеди. Апостолы разрешили его категорически и с поразительной ясностью. Можно с уверенностью сказать, что, если бы вопрос о повиновении властям не был так запутан в наше время постоянным смешением практической его стороны с принципиальной, евангельское учение о власти спасло бы нашу официальную Церковь от многих, неискупимых грехов...13

Апостол прямо сказал верующим: будьте покорны всякому человеческому начальству. Но это была лишь первая половина ответа. Вопрос состоял не только в том, надо ли повиноваться человеческому начальству, но как быть в тех случаях, когда заповеди Христовы и требования власти будут взаимно исключать друг друга. Кого слушать?

В Деяниях святых апостолов есть место, на которое слишком мало обращают внимание: «На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического.. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Пётр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. 4, 5–6, 18–19).

Сопоставляя это место с требованием покорности «всякому человеческому начальству», получается вполне определённый истинно христианский ответ: нужно повиноваться всякому человеческому начальству, но до тех пор, покуда требования этого начальства не противоречат заповедям Христа.

Дав этот ответ, апостолы в корне уничтожали возможность какого-либо конфликта между христианской совестью и требованием начальства.

Но мало-помалу вторая половина апостольского ответа затемнялась, а с признанием христианства господствующей верой – отпала вовсе. К чему, в самом деле, оговорка «покудова эти требования не противоречат заповедям Христа», когда власти сами стали христианами и это условие как бы предполагалось само собой. Не может же начальник-христианин требовать чего-то такого, что противоречит заповедям Христа! И на первое место было выдвинуто: будьте покорны всякому человеческому начальству, а вместо второй половины ответа усиленно подчёркивалось, что «нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Отсюда легко было сделать вывод, что всякому приказанию власти необходимо повиноваться. И хотя власть языческая и власть христианская, поскольку она власть, – она одинаково от Бога, тем не менее то, что в отношении власти языческой было как требование относительное, теперь превращалось в требование абсолютное. Из великой христианской заповеди оно становилось одной из первых побед Антихриста.

Учение о божественном происхождении власти было раскрыто апостолами вовсе не для практического решения вопроса о повиновении властям, этот практический вопрос раз и навсегда решался ими в относительном смысле; учение о божественном происхождении власти было ответом на другой, общий, принципиальный вопрос, страшно важный для христианской совести, и в этом ответе действительно есть высший, сокровенный смысл, ничего общего не имеющий с той позорной практикой, которую из него сделали

Внутренний смысл апостольского учения о власти заключается в раскрытии её великого значения в богочеловеческом процессе.

Христианское отношение к мировой истории как к процессу богочеловеческому обязывает отличать в каждом историческом явлении здоровые корни, способные к развитию, заключающие в себе потенциальное добро, – от увядших разлагающихся отростков, которые должны быть срублены секирой, лежащей при корне дерева14.

Если не перед сознанием, то перед внутренним чувством первых христиан не мог не возникать вопрос: что такое власть? Ненужное, сослужившее свою службу детище язычества или великий залог будущего, необходимое условие дальнейшей мировой истории, необходимая форма которой ещё должна развиться и сыграть свою святую роль в богочеловеческом процессе? Как отнестись к этой власти: отвергнуть её раз навсегда, как «ветхого человека», или признать в ней великий божественный смысл, признать за ней божественное происхождение, как живой творческой силы, которой суждено внести в мир ещё не использованное потенциальное содержание.

Среднее христианское сознание того времени легко могло решить эти вопросы, руководясь непосредственными впечатлениями данного момента. Какой же иной приговор, кроме безусловного осуждения, могла ждать власть, запрещавшая учить об имени Иисуса. Не ясно ли было, что власть эта – орудие злых сил, враждебных Христу? Разве недостаточно было служить одному Христу, чтобы подчиняться ещё языческой власти?

Апостолы видели другое...

Отсюда их настойчивая защита власти и категорические заявления о её божественном происхождении.

Апостолы учили, что не время отрицать государственную власть, что ей принадлежит ещё великая культурная роль, что власть несёт божественную миссию и в той борьбе, которая свершается в богочеловеческом процессе, она – как необходимое условие культуры – на стороне Христа.

В апостольском учении о власти раскрывалось то, что даже не могло вместить человеческое сознание того времени: великое, творческое значение власти в мировой истории. Эта власть послана в мир на добро, потому она от Бога; власть не выполнила всего, что ей надлежало, – и потому ей надо повиноваться. Ибо если христиане принципиально осудили бы власть и, руководясь этим, перестали ей повиноваться, как силе дьявольской, – то этим они в корне бы подрывали государство. Между тем миру предстоял ещё долгий, мучительный путь духовного перерождения, ещё должна была быть раскрыта вся великая правда о земле, и Божественный Логос должен был раскрыться в человечестве. Человеческая свобода, купленная дорогою ценой крови Христовой, должна ещё была стать свободой человечества, впереди лежала вся европейская цивилизация, которой теперь владеем мы, и тот путь, небольшой по времени, но громадный по значению, который предстоит нам пройти, чтобы приблизиться к новой земле и новым небесам.

Разрушать власть и государство – значило задерживать ход великого мирового развития, это значило служить Антихристу, а не Христу.

И апостолы говорили: «Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые» (Рим. 13, 6).

Требуя повиновения властям, апостолы не только хотели внушить смирение, послушание и терпение – нет, они тем самым хотели сохранить великую историческую силу, ещё способную вылиться в новые, живые формы. «И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13, 5).

Апостольское учение о власти могло вызвать два искушения: во-первых, безусловное повиновение властям, и во-вторых, признание за властью не только божественного происхождения, но и божественного содержания. Предупреждая первое, апостолы говорили: не надо человеков слушать больше, чем Бога; предупреждая второе, учили, что всякая власть от Бога, т. е. и языческая15.

Но наша официальная Церковь впала и в то и в другое искушение.

Для подтверждения первого достаточно вспомнить церковное учение о присяге, которое обязывает исполнять всякое приказание власти, хотя бы приказание убить родного отца16.

Что касается второго искушения, то едва ли не оно главным образом виною тому, что православная Церковь превращена в департамент министерства внутренних дел17.

Забыв апостольское предупреждение, что всякая власть от Бога, представители официального христианства отнесли божественность происхождения власти исключительно к «власти христианской» и сделали эту власть какой-то носительницей особых полномочий Божиих, непосредственной передатчицей Его воли18, которая в силу этого вправе требовать безусловного себе повиновения19. Христианин должен подчиниться, убить, если прикажут, отца или сына, власть одна ответственна за это пред Богом. Власть кощунственно объявила себя не только Божеским установлением, но и вмещающей Божеское содержание и, объявив так, изгоняет тем самым из мира живого Христа.

Необыкновенно характерными в этом отношении являются слова г. Тернавцева. Говоря о необходимом «перерождении» светской власти, разумея под этим «перерождение самого должностного самочувствия власти», он приходит, между прочим, к такому заключению: «Государственная власть не была в руках первых христиан. Но если бы это было так, то я убеждён, что они употребляли бы понуждающую силу, для оберегания общин от соблазнителей»20.

«Если бы это было так»! Таким образом г. Тернавцев очень характерно признаётся, что принципиально считает допустимым государственную власть в руках первых христиан. Здесь второй соблазн – во всей своей силе. Мы утверждаем, что государственная власть ни при каких условиях не могла быть в руках первых христиан, ибо тогда она превратилась бы в церковную, т. е. в ту самую власть, которая была у них в отношении общин. А потому никакое иное пользование этой властью, кроме того, которое было в этих общинах, для первых христиан немыслимо.

Государство – становящаяся Церковь21. Никакое христианское государство немыслимо22. Если государство сделается христианским, оно станет Церковью. То «перерождение должностного самочувствия власти», о котором говорит г. Тернавцев, и есть перерождение власти государственной в церковную.

Итак, христианское отношение к власти, во-первых, требует относительного повиновения ей, ограничивая это повиновение требованием безусловного исполнения Евангелия; и во-вторых, раскрывает божественное происхождение всякой власти как благой исторической силы.

Видя не в государстве только, но во всём космосе становящуюся Церковь23 и полагая во внутреннем строе земной Церкви полное упразднение власти в её светском значении24, христианство безусловно не может допустить слияния Церкви с государством25. Такое слияние в отношении Церкви есть явное отречение от Христа и предание судеб её в руки другого; а в отношении государства это есть отказ от подлинно божественного значения власти. Церковь перестаёт быть Христовой, а власть божественной.

Апостолы, раскрыв исторический смысл власти, тем самым благословили и эволюцию политических форм государственного устройства.

Раз смысл власти в том значении, которое она имеет в богочеловеческом процессе, то ясно, что она должна менять свои формы в зависимости от тех или иных исторических условий. А потому христианство не может связывать себя ни с каким определённым образом правления, ибо всякий образ правления, имея относительное значение, должен оцениваться исключительно с точки зрения данного исторического момента. Исключение может представлять лишь такой случай, когда форма власти принципиально противоречит христианству. Такая форма существует только одна – самодержавие. А потому самодержавие абсолютно недопустимо с христианской точки зрения и не может быть оправдано никакими историческими условиями.

Вполне правильное отношение к самодержавной власти устанавливает Христианское братство борьбы. Вот что мы читаем в обращении Братства «К епископам Русской Церкви»:

«По определению закона, самодержавная власть неограниченна. «Император Всероссийский есть Монарх самодержавный и неограниченный»26. Значит, когда в самые торжественные минуты богослужения нас приглашают молиться за самодержавного царя, мы должны молиться за него как за неограниченного монарха. А между тем мы не только не можем молиться за неограниченногомонарха, но и решительно не можем просто его признавать, ибо такое признание есть явное отступничество от Христа и продажа своей христианской свободы.. Признавать по совести царя своим неограниченным государём – это значит признавать, что он может делать с признающими всё, что захочет27 (ибо власть его неограниченна), может приказать ему всё, что хочет, и он должен повиноваться всякому приказанию, каково бы оно ни было, согласно обещанию, ибо обещание дано было по совести. Значит, если царь прикажет поклониться идолу или совершить богохульство, то и тут признающий царя своим неограниченным государём должен будет повиноваться согласно обещанию.. Признание царя самодержавным равносильно утрате всякой свободы. Признавший царя своим неограниченным государём тем самым окончательно теряет способность служить Христу, ибо такое признание заключает в себе потенциальное утверждение, что в случае возникновения дилеммы – царь или Христос – нужно стоять за царя, а не за Христа. Признавший царя неограниченным государём навсегда и окончательно выбирает себе господина; но, выбрав в действительности одного господина, он уже теряет свободу и возможность служить всякому другому, т. е. не может служить и Христу.. Таким образом, каждый акт согласия на признание неограниченной царской власти равносилен утверждению в далёких логических следствиях отпадения от Христа, т. е. признание самодержавия есть скрытое (а для тех, кто сознаёт это, и явное) отступление от Христа; и значит, с христианством такое признание абсолютно несоединимо и религиозною совестью неприемлемо. На это могут сказать, что самая дилемма – царь или Христос – невозможна, ибо царь, по вере церковной и народной, является помазанником Божиим и исполнителем не своей воли, а воли Самого Бога. Но те, кто так утверждают, пусть зададут себе по совести такой вопрос: тем, что царь – помазанник Божий, отнимается ли у него возможность и отпасть от Христа? Если не отнимается, тогда сказанное выше сохраняет всю свою силу. Если же отнимается, если признаётся, что царь не только благочестив, но и выше возможности погрешить, т. е. выше всякого греха, тогда получается уже нечто совсем неподобающее. Вся условность человеческого существа снимается с царя, он становится безусловным – абсолютом, человекобогом, богом. Остаётся воздвигать ему алтари и кадить фимиамом, воздавая божеские почести, как это делали в древнем языческом Риме. А в Писании сказано: «Да не будут тебе бози инии, разве Мене» (Исх. 20, 3). Наша Церковь считает за ересь папизм, но тут больше папизма, тут языческий необузданный цезарепапизм28, открытое поклонение «гению» императора, забвение святой крови всех мучеников первых времён христианства, и больше того: тут уже совершается поклонение ещё не пришедшему Зверю, ибо в самом принципе самодержавия лежит возможность Антихриста«.

Итак, мы выяснили, какое должно быть христианское отношение к власти. Мы не касались деталей, хотя можно было бы много написать для выяснения тех или иных подробностей во взаимоотношении Церкви и государства и для раскрытия божественной миссии в исторической роли власти, – это не входило в нашу задачу, нам важно было решить вопрос по существу.

Но власть нельзя мыслить без понуждающей силы, а потому за вопросом о христианском отношении к власти неминуемо встаёт и другой вопрос – о христианском отношении к насилию.

§ II

«Христианство безусловно осуждает насилие» – вот утверждение, которое по какому-то странному недоразумению официальная Церковь считает религиозной аксиомой, не нуждающейся в доказательствах. Недоразумение заключается в том, что утверждение это исходит из тех же источников, как и духовная цензура, полицейские мероприятия в отношении раскола и сектантства, наконец, полное одобрение смертной казни, ссылок в каторжные работы, заточение в кандалы и т. д. и т. д...

Аксиома перестаёт быть аксиомой, как только обращается на тех, кто владеет большими данными для совершения насилий.

Твёрдо на точке зрения такого же «безусловного» осуждения насилия стоит даже «либеральное» духовенство. Оно полагает, что это самая несомненная, самая надёжная межа, которая раз навсегда отгораживает христиан от тактики крайних партий.

Но вопрос вовсе уж не так благополучен: если действительно признавать эту посылку за безусловную аксиому, тогда придётся сделать из неё все неизбежные выводы. А это неминуемо поведёт к такой же «меже» и с другой стороны, т. е. придётся отгораживаться так же и справа, как слева.

На это могут сказать: Церковь признаёт государственную власть и потому действия её не считает насилием. Но тогда надо вскрыть это понятие и доказать,что красный террор – насилие, а белый – что-то другое. Очевидно, это слово нуждается в очень сложном и глубоком анализе. «Христианство безусловно осуждает насилие» – не только не аксиома, но даже и не доказанная посылка, которая, кроме того, с нашей точки зрения, никогда и не будет доказана – как совершенно неправильная.

Если понимать «насилие» совершенно элементарно, как принудительное ограничение воли одних волею других, тогда не будет никаких достаточных оснований для осуждения революционеров, казнивших Плеве, и для одобрения правительства, казнившего Шмидта29. Тогда придётся с неизбежною логикой дойти до толстовско-буддийской идеи «непротивления». Оставаться же при таком элементарном понимании, когда дело идёт о насилии революционеров, и сознательно замалчивать остроту вопроса, когда дело идёт о правительстве, – это значит обнаруживать не только религиозную, но просто человеческую недобросовестность и открыто признаваться в своём бессилии. А в данном случае признание в бессилии равносильно признанию во лжи.

Решая вопрос о насилии, прежде всего нужно выделить из него вопрос об убийстве. Лучше всего это можно сделать, выяснив ту причину, по которой убийство безусловно недопустимо с христианской точки зрения.

Основная ошибка Соловьёва, мне думается, как раз и заключается в том, что он, не видя принципиального различия между понятиями насилие и убийство,сливает их и рассматривает последнее лишь как высшую точку одной и той же прямой линии. Говоря о насилии, он, может, имеет в виду войну, а говоря о войне, имеет в виду насилие. Таким образом, если бы даже выводы, к которым он приходит в отношении войны, были правильны, этим нисколько не разрешался бы вопрос о насилии. Ибо говорить о войне не значит говорить о насилии, а говорить о насилии не значит говорить о войне. Между тем Вл. Соловьёв, задаваясь целью логически определить ту грань, которая отделяет христианскую войну от нехристианской, – в статье, специально посвящённой вопросу о войне, – делал это в такой форме: «Как бы мне яснее обозначить и определить тот узкий, но единственно надёжный мост, которым должно идти человечество между двумя безднами, – мост к истинному и могучему добру между бездною мёртвого и мертвящего «непротивления злу», с одной стороны, и бездною злого и также мертвящего насилия, с другой? Где проходит черта, которая отделяет принуждение как нравственную обязанность и как подвиг самопожертвования за других от насилия как обиды, как неправды, как злодейства?»30

Убийство не есть высшее проявление насилия. И хотя всякое убийство, как подчинённый момент, всегда включает в себя насилие, всё-таки то, что делает этот акт отличным от всех других, то, что определяет его именно как убийство, полагает принципиальную пропасть между тем и другим.

И потому нет никакого внутреннего противоречия в таком утверждении: убийство – безусловно недопустимо с христианской точки зрения; а насилие – это пустая форма, которая становится дозволенной или недозволенной, в зависимости от того содержания, которое в неё вложится.

Решая вопрос о войне как высшей форме насилия, Вл. Соловьёв говорит: «Можно допускать употребление человеком оружия для войны и всё, что с этим связано, нисколько при этом не изменяя духу Христову, а, напротив, одушевляясь им, – и точно так же можно на словах и на деле безусловно отрицать всякое вооружённое или вообще принудительное31 действие и в самом этом отрицании бессознательно и даже сознательно изменять духу Христову и отчуждаться от него». Поступать по духу – это значит не рабски исполнять букву закона, а руководствоваться внутренней оценкой совокупности всех обстоятельств: «Вот почему св. Алексий митрополит ездил в Орду умилостивлять татар и русским князьям внушал покоряться хану, как законному государю, а через несколько десятилетий св. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Московского на открытое вооружённое восстание против той же Орды и даже отправил с ним в бой двух своих иноков-силачей».

Прежде чем указать логический признак допустимого и недопустимого убийства, Вл. Соловьёв обращается к психологии: «Попробуйте представить себе такую сцену: вы видите старца, опирающегося на костыль, и хотите почтительно уступить ему дорогу, но вдруг вы замечаете жёлтенькую ленточку у него в петлице; это георгиевский кавалер, значит, «убийца», – и вы с ужасом и отвращением бежите от него. Согласитесь, что это можно увидеть только во сне».

Достоевский давно сказал, что психология «о двух концах»32, и такие психологические доказательства убедительны только тогда, когда они бесспорны.Между тем, если из этого примера откинуть костыль и преклонный возраст, прямого отношения к вопросу об убийстве не имеющие, заменить их тросточкой и румяными бритыми щеками, то весьма возможно, что очень многие, заметив на груди такой самодовольной, молодцеватой фигуры Георгиевский крест, действительно, наяву, отвернутся с отвращением. С другой стороны, несомненно, найдутся тысячи людей, которые не только не отвернулись бы с отвращением, но готовы были бы целовать ноги Каляева, «из-за угла» убившего великого князя33. И однако Вл. Соловьёв в своей речи, произнесённой на Высших женских курсах 13 марта 1881 года, говорил: «...если бы действительно современная революция искала царства правды, она не могла бы смотреть на насилие как на средство его осуществить. И если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности»34.

Проанализировав различие между убийством на войне и убийством, которое совершает палач, Вл. Соловьёв приходит к такому выводу: «Итак, всё дело в том, что отношение воина к неприятелю, при всех своих действительных аномалиях и при всех бедствиях и ужасах войны, остаётся всё-таки на почве естественных, нравственных и человеческих отношений, тогда как отношение палача к жертве по существу безнравственно, бесчеловечно и противоестественно». А отсюда устанавливает он грань «между дозволенным и недозволенным насилием, между честным насилием воина и бесчестным насилием палача», опять-таки смешивая насилие и убийство и не видя самой основы вопроса именно в силу этого смешения.

Грань эта такова: «...нравственное начало, корень всех человеческих прав и отношений; закон правды: уважай в своём и во всяком другом лице человеческое достоинство и ни из какого человеческого существа никогда не делай страдательного орудия внешней ему цели»35.

Решая вопрос о войне, Вл. Соловьёв ни разу не говорит о том, что самое главное в убийстве то, что делает его не насилием, а убийством. Таким образом, выводы, к которым он приходит, и грань, которую он устанавливает, – всё это никакого отношения к войне и убийству не имеет.

Что же просмотрел Вл. Соловьёв в убийстве? Почему убийство должно быть признано безусловно недопустимым с христианской точки зрения?

Возьмём пример.

Разбойник из мести убивает своего товарища. Он берёт оружие, поджидает его в лесу, бросается, хватает под уздцы лошадь и т. д. и т. д. Словом, совершает ряд предварительных физических действий, которые в конечном имеют своей целью убийство. Очевидно, все эти физические действия, взятые сами по себе, в моральном отношении абсолютно безразличны. Сидеть под кустом, выбежать на дорогу, схватить под уздцы лошадь не может быть само по себе ни нравственно, ни безнравственно.

Если эти безразличные действия рассмотреть в их взаимоотношении, они представят из себя последовательную цепь средств и целей36. Разбойнику нужно подойти к дороге – с этою целью он совершает определённое сокращение мускулов; ему нужно остановить лошадь – с этою целью он хватает её под уздцы и т. д. Причём всякая цель в отношении последующего является средством. Моральное содержание всем этим безразличным звеньям беспрерывной цепи средств и целей даёт конечная цель, уже ни для чего не являющаяся средством, – в данном случае убийство.

Возьмём другой пример.

Прохожий видит разбойника, нападающего на проезжего купца. Он выхватывает нож и убивает разбойника.

Прохожий тоже совершил ряд физических действий; они также представляют из себя последовательный ряд средств и целей. С целью приблизиться к разбойнику он бежит, с целью достать нож он делает движение рукой и т. д. Наконец, с целью спасти купца – он убивает.

Теперь спрашивается: в этом, втором примере что даёт моральное содержание всем предварительным действиям – тоже конечная цель: желание спасти. Может ли момент убийства рассматриваться как одно из звеньев общей цепи средств и целей, в моральном отношении безразличное и получающее это моральное содержание от конечной цели?

По моему глубокому убеждению, христианский ответ на этот вопрос должен быть категорически отрицательный. Признать убийство, как всякое другое действие, средством, получающим своё моральное содержание от цели, на которую направлено, – это значит не признавать за личностью вечного, бессмертного начала. С христианской точки зрения немыслимо такое отношение к убийству потому, что всякое средство есть преходящий момент и в этом своём качестве, не имея никакого собственного содержания, приобретает его от конечной цели. (Этой целью иногда в общежитии называют тоже преходящее; но в действительности моральное содержание может дать лишь цель конечная, а она всегда абсолютная.)

А потому христианство, видя в бессмертной душе абсолютно бесконечное начало, не может логически допустить прекращения земной жизни её, как безразличное средство, получающее своё содержание от дальнейшей цели. Убийство – это акт не только над телом, но и над душой. Но бесконечное, т. е. абсолютное, не может делаться средством, т. е. относительным и конечным.

Оправдывая убийство целью, во имя которой совершается, христианское сознание приходит к логическому абсурду «бесконечной конечности»; а христианскую совесть тот же факт должен был бы приводить к абсурду моральному.

Если бы люди нравственным чувством так же ясно ощущали абсолютное начало личности, как они отчётливо мыслят его умом, тогда убийство стало бы так же невозможно со стороны моральной, как невозможно оно со стороны логического сознанья.

В «Трёх разговорах» Z спрашивает: «Итак, при убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, именно в злой воле убивающего»37.

Да, конечно, зло состоит не в физическом действии, а в злой воле, но в том-то и дело, что в убийстве «злая воля» всегда налицо. Она состоит в отсутствии такого же ясного отношения к личности другого, как к вечному и бессмертному, какое имеется у всякого христианина в области сознания. Что может дать нравственную силу – почувствовать бессмертие в другом человеке? Любовь38. При убийстве именно и нет той любви, которая бы открыла глаза и позволила видеть в личности другого бесконечное, божественное начало, но не как отвлечённую форму, а как живое, подлинное содержание. Бессмертие должно переживаться, бесконечность должна быть не только допущена умом, но и познана любовью. И потому при абсолютной любви – не может быть убийства. Христос убивающий так же немыслим, как Христос ненавидящий. Вот потому-то убийства по внушению свыше (убиение Анании и Сапфиры, сожжение волхва Илиодора39 и пр.) вполне допустимы христианским сознанием и христианским чувством, ибо эти убийства совершались для них самих, для тех, кто подвергался убийству. Но такое убийство во власти одного Бога.

Итак, убийство с христианской точки зрения абсолютно недопустимо ни при каких обстоятельствах, ни с какими целями. Не может потому и война представлять из себя какого-либо исключения, ибо война всё-таки предполагает убийство, хотя бы как совершенно подчинённый момент40. Причина этой невозможности лежит в христианской идее бессмертия. Отсюда понятно, что разрешить вопрос об убийстве не значит разрешить вопрос о насилии. Вопрос этот совершенно особый.

Каково же должно быть христианское отношение к насилию?

Насилие – одно из тех слов, которые уже как бы содержат в себе некоторое моральное осуждение. Подобно слову ложь, насилие уже в основе своей имеет нечто преступное, и потому сам вопрос «Допустимо ли насилие?» с христианской точки зрения может казаться бессмыслицей: как, в самом деле, спрашивать, допустимо ли с христианской точки зрения нечто безнравственное?! Нужно значительное усилие, чтобы освободиться от гипноза, под которым находится обычное сознание именно в силу этой моральной основы понятия насилие. Однако не подлежит никакому сомнению, что вопрос о насилии не может быть решён только на основании того неуловимого оттенка морального осуждения, которое связывается с этим словом.

Можно ли, например, руководясь этим неуловимым признаком, осудить действие матери, которая силой воспрепятствует ребёнку схватиться рукою за огонь или встать на краю обрыва? Скажут, мы имеем здесь дело с существом почти бессознательным. Но этим нисколько не решается вопрос. Почему же убить, обокрасть и т. д. – грех в отношении всякого, а насилие – грех лишь в отношении здоровых? Почему допустимо насилие в отношении сумасшедших? Но, наконец, представьте себе, что на ваших глазах человек, доведённый до отчаяния, хочет застрелиться, и вы схватите его за руку, вырвете револьвер, запрёте в комнате и т. д. Что же, и это будет преступное действие всё на основании того же оттенка морального осуждения, которое скрывается в слове насилие?

Очевидно, что-нибудь одно: или надо целый ряд насильственных действий перестать называть насилием, или допустить возможность насилия нравственного и безнравственного, допустимого и недопустимого. Дело здесь только в словах, но по существу и в том и в другом случае придётся указать, какой признак даёт нам право одно насильственное действие называть насилием, другое нет или одно насилие называть нравственным, другое – безнравственным.

В самой общей форме я мог бы определить этот признак так41: всякое насилие, в котором ограничивается человеческая свобода, есть насилие недопустимое42. Далеко не всякое насилие есть ограничение человеческой свободы43. Все три вышеприведённые примера как раз представляют из себя такие случаи, где вовсе не ограничивалась свобода. Значит, решение вопроса о допустимости и недопустимости, с христианской точки зрения, насилия сводится к выяснению того, что такое христианская свобода. Только тогда нам станет ясно, когда насилие направлено против свободы, когда – против чего-либо другого, а это и значит ответить на вопрос, какое насилие допустимо и какое нет.

Христианское представление о свободе коренным образом отличается от господствующего в позитивном сознании нашего времени. Оно не является понятием лишь отрицательным, как свобода от чего-нибудь, но положительным, вмещающим в себе определённое христианское содержание44.

Свобода отрицательная, позитивная, как это ни странно, легко уживается с учением, даже не признающим свободу воли. Наше современное атеистическое, освободительное движение, требующее «семь свобод», теоретически покоится, главным образом, на материалистическом марксизме, отрицающем свободу человеческой воли. Какое же содержание, кроме отрицательного, может вложить такое учение в понятие свободы? Свобода – это отсутствие цензуры, отсутствие запрещения собраний, отсутствие запрещения союзов и т. д. При исполнении всех этих условий человек становится свободным, т. е. может беспрепятственно действовать так, как определит это наличность внешних же ему условий. Если человек написал книгу и цензура запретила её, стеснена авторская свобода. Но если цензуры нет, он свободен, хотя, как всякий человек, лишённый свободной воли, он написал в этой книге то, что с неизбежностью должен был написать.

Другими словами, свобода отличается от несвободы только тем, что при несвободе воля определяется такой внешней силой, которую сознание замечает,а при свободе она тоже определяется внешней силой, но так, что сознанию кажется, будто человек совершает действие в силу своей свободной воли.

Спиноза говорит, что, если бы камень, брошенный кверху, имел самосознание, ему казалось бы, что он падает на землю, потому что хочет45. Всякий человек такой камень. В силу железных механических законов он неминуемо должен лететь к земле, и свобода его заключается лишь в том, чтобы ему никто не подставлял палки. Человек – камень, имеющий самосознание, и потому ему кажется, что всякое действие, которое, в сущности, он совершает автоматически, совершается по его свободной воле. Если же этому камню подставляется палка, тогда он только чувствует внешнюю силу, определяющую его волю.

Свобода – это не препятствование.

Христианское представление о свободе совершенно иное. Она не только внешнее условие, но и внутреннее содержание.

В этом внутреннем содержании нужно различать две стороны46, во-первых, то, что обычно разумеют под свободой воли, – свобода выбора. Воля здесь рассматривается не как пассивный передатчик бесконечной цепи причинных зависимостей, но как заключающая в себе особое свойство быть первопричиной. Она не является лишь объектом действующих на неё сил, но сама, свободно, себя определяет.

Но человек не только имеет свободную волю, он должен владеть и свободой духа, вот эту свободу и надо разуметь при обсуждении вопроса о насилии.

Апостол говорит: «...стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1). Отсюда ясно, что Христос даровал какую-то особую свободу, которой раньше у людей не было и которую можно потерять опять.

Что же такое эта свобода?

«...В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2, 5) – и свобода, очевидно, должна быть свободой Христовой. Свобода духа – это то его состояние, которое было задушено грехом и восстановлено искуплением. Быть истинно-свободным – значит пребывать в любви, в радости, в вечном уповании, – значит жить во Христе Иисусе. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не служителем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании» (Иак. 1, 25).

Христианская свобода, кровью Христовой купленная, – это «закон совершенный», и не святой свободы быть не может. Там, где начинается зло, – там начинается рабство. Но иметь свободную волю – не значит ещё быть свободным. Свободой выбора можно воспользоваться и для свободы, и для рабства. Свобода начнётся только тогда, когда всё будет направлено ко Христу, когда действия, желания, помыслы – всё облечётся в Него, и цепи падут, и дух человеческий, измученный рабством, вместит в себя Дух Христов. А рабство – когда свободное начало человека будет определяться внешними тёмными силами зла. Свобода – всегда свобода Христова; рабство – всегда рабство греха и смерти.

Вот стеснение какой свободы недопустимо с христианской точки зрения. Само по себе слово насилие ничего не определяет и никакого морального начала не содержит, это пустая форма, получающая своё содержание от того, на что это насильственное действие направлено.

Вот почему схватить за руку человека, решившего застрелиться, – не значит совершить над ним злое насилие, наоборот, это значит послужить его свободе, силой воспрепятствовав его свободной воле отдаться во власть смерти. Взять ребёнка за руку, когда он тянется к огню, – это значит служить его свободе, силой воздействуя на волю, которая по неразвитию ещё неспособна отличать возможное от невозможного.

И во всех случаях, где насильственные действия будут ограничивать волю, избирающую не свободу Христову, а рабство зла, не только не злое насилие, а подлинное служение свободе. Будь то служение отдельных лиц или целых учреждений. Но всякое такое действие должно иметь целью насильственное ослабление зла, но ни в коем случае не насильственное увеличение добра47.

Христос не уничтожил зла, не сделал людей святыми своей волей, Он хочет свободного спасения каждого. Это не в силу какого-то капризного желания, что, мол, сами нагрешили, сами и исправляйтесь. Раз по благости Божией человеку дана свобода, он её потерял, то восстановлена она может быть только им же самим. Христос не сделал нас праведниками, но своей победой над злом дал возможность побеждать и нам.

Отсюда ясно, во-первых, что в Церкви у христиан, живущих подлинно во Христе, не может быть никаких организованных сил принуждения, ибо там воля направлена к свободе и всякое насилие было бы насилием над свободой; во-вторых, что вполне допустимо насильственное ограничение злой воли в среде государственной; и в-третьих, что цензура, запрещение собраний, союзов и т. д. – словом, стеснение всех семи свобод, выставленных на знамени освободительного движения, – насилие недопустимое.

Христианство не признаёт за политическим строем абсолютного значения, наоборот, смысл и святость всякой организованной власти оно усматривает в её подвижности. Таким образом, стремление к изменению государственного строя само по себе не может быть злым. Значит, ограничение политических союзов, каких бы политических идей они ни держались, не может рассматриваться как ограничение злой воли, наоборот, это стеснение свободы человеческого духа, который активно реагирует на политическую действительность. Это стеснение того, что нравственно-обязательно для человека. И потому это насилие недопустимое. Но запрещение союза, занимающегося разбоем и грабежом, – насилие, допустимое вполне, а если хотите обозначать это иначе – вовсе не насилие.

Запрещать собираться и на улицах, и в домах для обсуждения каких бы то ни было вопросов – это значит силой мешать свободному исканию истины, какими бы извилистыми путями оно ни совершалось, но запретить собрание, созванное с целью сговориться об организации еврейского погрома, – это не насилие. Запрещение печатания, хотя бы безусловно ложных мыслей, – насилие совершенно недопустимое. Заблуждение автора от цензурного запрещения продолжает быть заблуждением. Насилие здесь направлено не на то, чтобы уничтожить злую силу, в человеке действующую, а, наоборот, на то, чтобы дать полную возможность безусловного её торжества, так как спасти его от ложных мыслей могло бы только свободное обсуждение вопроса.

Принуждение в области религиозной – самый преступный, самый кощунственный вид насилия, так как идёт вразрез с основным условием нашего спасения – свободным обращением ко Христу.

И т. д. и т. д.

Указанный нами признак допустимого и недопустимого насилия устанавливает условность в применении государственной властью воздействия силой. В то время как одно вполне допустимо, другое безусловно недопустимо. Это заставляет установить такой принцип: насилие государственной власти, являясь само по себе нравственно безразличным, приобретает своё моральное значение в зависимости от цели, которую преследует. Цель, могущая дать положительное содержание государственному насилию, только одна – служение истинной свободе Христовой. Таким образом, государство только постольку действует согласно своему назначению, поскольку оно служит среди неверующих делу Христову.

Итак, мы решили вопрос об отношении к насилию в среде церковной (безусловно отрицательное); в среде государственной (и положительное, и отрицательное); но остаётся ещё один вопрос: допустимо ли насилие со стороны христиан в отношении нехристиан?

Из всего предыдущего ясно, как ни режет это ухо, завешенное всякими традиционно лживыми наслоениями, что ответ на этот вопрос должен быть положительный.

Да, христиане могут и должны прибегать к насилию в отношении неверующих (понимая это слово в нашем смысле). Насилие христиан должно быть направлено не на насильственный «привод» ко Христу, а на ограничение той похоти, которая растлевает человечество48. А потому христиане могут и должны бороться с экономическим гнётом насильственными приёмами, забастовками и т. д. Но они должны это делать не во имя своего индивидуального рабства, в виде мечтаний о вкусной и роскошной жизни, как это часто делается теперь, а во Имя Христово, во имя изгнания из тела человечества развращающих его сил. Забастовки язычников против язычников имеют каплю истины. Забастовки христиан должны вмещать её всю. Таким образом, когда Церковь отделится от государства, она должна будет начать с неверующими борьбу против существующего капиталистического строя.

«Церковь.. обратила человека себе в раба и, вследствие этого, нажила себе в нём судью.. А это всё оттого, что оно совершило самоубийство; оттого, что перестало быть Христианством, с тех пор как перестало быть Церковью; оттого, что приняло самую смерть в свои недра, когда решилось заключиться в мёртвой букве; оттого, что присудило себя к смерти, когда задумало быть религиозною монархиею, без органического начала; оттого, наконец, что жить и противустоять действию веков и человеческих мыслей может только истинно живое, то есть только то, что в себе имеет начало неразрушимой жизни... Государство земное заняло место Церкви Христовой» (Хомяков А. Сочинения: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 43, 111–112).

«Основная черта и Церкви, и общины характеризуется лучше всего отрицательно – это не учреждение.. Их строй определяется не извне.. а только изнутри, постоянно творчески возникая и изменяясь. Отсюда вытекает «безвластность» этих социальных типов: ведь всякая власть опирается... на некоторый авторитет и неразложимо связана с моментом принуждения. Отсутствие внешнего авторитета, поэтому, ведёт к полному «равноправию» и всех членов Церкви, и всех членов земельной общины.. Только наличность высших начал предохраняет эту «аморфность» и «безвластие» от вырождения в хаос и своеволие. Суть дела не в отрицании власти, порядка, организации, а перерождении их из чего-то внешнего во внутреннее, в замене мозаического характера жизни органическим.. Свой «социализм» они противопоставляли государственничеству западноевропейской мысли, равно и абсолютно-монархического, и конституционно-демократического типов.. И во всех случаях выразительно подчёркивалось, что все отвергаемые взгляды страдают одним неисходным недостатком – искажением идеи личности, урезыванием её свободы, угашением её значения как творческого начала» (Флоровский Г. Христианство и цивилизация. СПб., 2005. С. 94–95). Ср. слова Е. Н. Трубецкого: «ИдеалЦарствия Божия не теократичен, а анархичен, ибо вместе с миром в нём окончательно исчезает всякая мирская власть» (О религии Льва Толстого. М., 1912. С. 61).

/ Коммент. С. В. Черткова. М., 2011. С. 162–188, 632–639.

* * *

«Воскресные письма» – цикл из 10-ти произведений В. С. Соловьёва 1897–1898 гг., по форме напоминающий «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя и «Дневник писателя» Достоевского; цитируется письмо «О соблазнах».

Именно этот тезис и последующее его развитие приводил в пример свт. Тихон Московский (с ремаркой «И с этим нельзя не согласиться») в послании к пастве от 28 июня 1923. Патриарх крайне редко цитировал какие-либо произведения, кроме Библии, здесь же дал обширную выборку (почти конспект) из сочинения «мыслителя-писателя, ставшего впоследствии священником» и в тот момент находившегося в ссылке (Акты Святейшего патриарха Тихона. М., 1994. С. 284). Предположение С. С. Бычкова об инициативе ГПУ абсурдно: он сам признаёт, что «в этом послании уже чувствуется активное сопротивление» патриарха (Бычков С. Большевики против Русской Церкви. М., 2006. С. 200), но написано оно не на Лубянке, а в Донском монастыре, да и столь резкое обличение обновленцев не было выгодно властям.

См.: «Взыскующим Града» (Гл. 4).

Ср.: «...нам нужно восстановить духовную цельность нашего народного организма, разорванную Петром, – и этому не пособит вдруг никакая организация, никакой проектец: для этого требуется личный и вовсе нелёгкий нравственный подвиг от каждого из нас» (Аксаков И. Отчего так нелегко живётся в России? М., 2002. С. 282).

«Союз церковного обновления» («Братство ревнителей церковного обновления») – объединение православных священников и мирян, выросшее из т. н. «группы 32-х», призывавшей восстановить каноническое церковное устройство (К церковному Собору. СПб., 1906); в отличие от предшественников, именно для БРЦО характерен «расплывчатый церковный либерализм» (Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 477).

Иронию по поводу устройства подобных союзов см.: С-I. 174. Свенцицкий не «несколько опасался, чтобы БРЦО не выродилось в профессиональное объединение», как пишет Шеррер (Вопросы философии. 2000. 12. С. 99), а именно считал его таковым.

Соловьёв В. Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1901–1907. Т. 8. С. 442.

Г. П. Федотов в статье «Россия и свобода» (Новый журнал. 1945. 10) чётко оценивал это политическое образование с варварской идеологией: «В нём собрано было самое дикое и некультурное в старой России... Чёрная Сотня есть русское издание или первый вариант национал-социализма». С. Н. Булгаков в работе «Неотложная задача» (1905) определял религию черносотенцев: «Их бог – самодержавие, понимаемое в смысле белого террора, прямого истребления всех несогласно мыслящих».

По свидетельству о. Константина Аггеева (Московский еженедельник. 1907. 24/25. С. 16), один из видных религиозных мыслителей говорил Свенцицкому: «Пока вы не согласитесь с признанием, что не во всех словах апостолов безусловная истина, до тех пор вы не сдвинетесь с места в деле церковно-религиозного общественного возрождения»; новозаветные же указания обезусловном повиновении начальству «накинули мёртвую петлю на всех христиан, ищущих свободной жизни». Стиль здесь выдаёт Бердяева.

Свенцицкий подчёркивает, что государство не есть Божие установление.

Ср.: «...оскудевают христиане, и умножаются лицемеры» (Тихон Задонский, свт. Творения. М., 1875. С. 291); «Несчастие нашего времени в том, что количество погрешностей и неосторожностей, накопленное не одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства исправления» (Филарет Московский, митр. Письмо к митр. Иннокентию от 25 ноября 1857); «Заключаю отсюда, что чрез поколение, много чрез два, иссякнет наше православие» (Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. М., 1997. С. 139).

Деян. 4, 19; 5, 38; 1Кор. 1, 25; 7, 23.

Ср.: «Сделавшись господствующею, христианская Церковь вступила в ближайшее отношение к гражданской власти и должна была сделать уступку, потому что клятва требовалась для подтверждения верности царям и правителям, также и в судах» (Толковая Библия Лопухина. Новый Завет. М., 2006). «Всякое ограничение, принципиально допущенное, противно природе нравственной заповеди и подрывает её достоинство и значение: кто отказывается в принципе от безусловного идеала, тот отказывается от самой нравственности, покидает нравственную почву» (Соловьёв В. Оправдание добра. М., 1996. С. 327–328).

Церковь в Российской империи с конца 1830-х официально считалась государственным Ведомством православного исповедания, а одним из подразделений Министерства внутренних дел был Департамент полиции.

Ср.: Царь – «высший представитель правды, носитель Божественной воли, ответственен за свои деяния только перед Богом» (Тихомиров Л. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 539); «высший вершитель вопросов совести» (Катехизис для военно-учебных заведений); только у него человек может просить высшей правды (Исторический вестник. 1907. 2. С. 485). «Религиозный абсолютизм римского [языческого!] государственного самосознания.. самоощущение Императора, как представителя Бога на земле.. обращение в христианство не только не ослабило, но, напротив, усилило.. довело его до своего «логического» завершения» (Александр Шмеман, прот. Исторический путь православия. М., 1993. С. 192). См.: ОСК. III.2.

«Государство.. подставляет себя на место Церкви, требуя власти не только над поступками гражданина, но и над его душой: «Бог, совесть, убеждения, духовные идеалы, всё должно быть подчинено верховному идеалу, сосредоточенному во мне, идеалу внешней силы"" (Гиляров-Платонов Н. «Жизнь есть подвиг, а не наслаждение...» М., 2008. С. 187). «...Цари, наперекор христианству, назывались божественными, а христиане покорялись случайным законам государства» (Хомяков А. Полное собр. соч. М., 1900. Т. 7. С. 53). «Государство утверждает себя самое, как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества. Всё должно стать и быть государственным, и только государственное попускается и допускается впредь. У Церкви не остаётся и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел, – ибо государство все дела считает своими. И всего менее у Церкви остаётся власть, ибо государство чувствует и считает себя абсолютным» (Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 83). «Для неё самой Империя стала абсолютной и высшей ценностью, бесспорной, неприкосновенной, самоочевидной. Византийские иерархи (как позднее и русские) просто неспособны уже выйти из этих категорий священного царства, оценить его из животворящей свободы Евангелия.. Настоящая трагедия Византийской Церкви не в произволе царей, не в грехах и падениях – она, прежде всего, в том, что настоящим «сокровищем», безраздельно заполнившим её сердце, и всё подчинившим себе, – стала сама Империя. Не насилие победило Церковь, а соблазн «плоти и крови», земной мечтой, земной любовью завороживший церковное сознание» (Александр Шмеман, прот. Исторический путь православия. М., 1993. С. 267–268).

Тернавцев В. О свободе совести // Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005. С. 165, 162.

«...По иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, Церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нём исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то отводится ей в государстве за то как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором.. По русскому же пониманию.. напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь Церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди!.. Общество христианское.. в ожидании своего полного преображения из общества как союза почти ещё языческого во единую вселенскую и владычествующую Церковь» (Достоевский Ф. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 14. С. 58, 61). «Чтоб создать из государства, вечной жизни светлый храм!» (Ибсен Г. Бранд. Действие 5).

«Христианство по существу своему чуждо насилию; оно не составляет государства» (Хомяков А. Полное собр. соч. М., 1900. Т. 8. С. 316). «...Государство, даже нормальное, никак не есть выражение достигнутого нравственного идеала, а только одна из главных организаций, необходимых для достижения этого идеала. Достигнутое идеальное состояние человечества, или Царство Божие как осуществлённое, очевидно, несовместимо с государством» (Соловьёв В. Оправдание добра. М., 1996. С. 387). «Внешний закон, внешняя правда в обширном и вместе определённом смысле, есть государственное устройство.. мы часто видим, до какой степени человек способен верить и верит в государство, которое есть его собственное, человеческое создание, царство от мира сего, следовательно, не Божий дар... Везде видим поклонение государству, везде видим, что идеал его, идеал порядка, внешней стройности, ловко прилаженного, так сказать механического устройства, пленил ум человеческий.. Государство, как принцип – зло. Но явления этого принципа, факты, подлежат особому суждению. Государство должно быть христианское, но становится христианским не принцип, а люди, корпус государственный. Внешний закон правды должен быть почерпнут из внутреннего нравственного закона» (Аксаков К. Полное собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 53, 56). «...Государство самым убедительным аргументом в системе своих мероприятий признаёт внешнюю принудительную силу; основной стихией церковной жизни является свобода... Цель высших идеальных стремлений Церкви в отношении к государству заключается в том, чтобы ассимилировать его по своим законам, пропитать его своим духом, т. е. формально-юридические отношения его членов заменить отношениями нравственными» (Завитневич В. О восстановлении соборности в Русской Церкви // Церковный вестник. 1905. 14). Вскоре это начал повторять и Бердяев: «Христианского государства никогда не было и никогда не будет» (Вопросы религии. Вып. 2. М., 1908. С. 108); это «есть смешение Нового Завета с Ветхим, благодати с законом, свободы с необходимостью» (МЕ. 1910. 24. С. 21).

«Сын Божий соединён Своей телесностью со всем, что вещественно. В этом отношении можно сказать (об этом опять-таки Максим Исповедник пишет), что Христово воплощение является космическим явлением, то есть это явление, которое сродняет Его со всем космосом, со всем, что создано; потому что в тот момент, когда начинает быть энергия или вещество, оно узнаёт во Христе себя самое в славе соединения с Божеством... Христос, будучи человеком в полном, совершенном смысле этого слова, сродни Своей телесностью всей твари: самый маленький атом или самая великая галактика в Нём узнаёт себя самое во славе. Это очень важно нам помнить, и мне кажется, что, кроме православия, ни одно вероисповедание на Западе не восприняло космичность воплощения и славу, открывшуюся для всей вселенной через воплощение Христово» (Антоний Сурожский, митр. О встрече. Клин, 2000. С. 184–185). Спустя 20 лет формулировку Свенцицкого повторил Бердяев в работе «Философия свободного духа» (гл. 10.1): «Церковь есть охристовлённый космос».

Христиане должны устраивать свою жизнь по образу и подобию Царства Небесного, где Христос «упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1Кор. 15, 24). «Истинная Церковь внутри себя упраздняет всякую власть, внутри Церкви нет власти, но царит любовь и свобода» (Булгаков С. Церковь и государство // Вопросы религии. Вып. 1. М., 1906. С. 62).

«Церковь, в составе своём, не есть государство: она не имеет ничего общего с государственными учреждениями и потому не может допустить ничего похожего на условное соединение» (Хомяков А. Сочинения: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 245). «...Суд Церкви есть суд единственно вмещающий в себе истину и ни с каким иным судом.. существенно и нравственно сочетаться даже и в компромисс временный не может. Тут уже нельзя в сделки вступать» (Достоевский Ф.Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 14. С. 71).

«Свод законов Российской империи» (Ст. 1); слово «неограниченный» упразднено 23 апреля 1906 г.

Пример явного кощунства – всеподданнейший адрес К. П. Победоносцева Николаю IÏ «Ты властен творить по Твоему разумению и влечению Твоего сердца, Ты властен казнить и миловать своих верноподданных; Ты властен простирать Твою милость и Твой гнев на кого пожелаешь». Далее обер-прокурор Синода сетовал на «осмелившихся нарушить Твою священную истинно православную душу дерзновенными помыслами» о созыве Земского собора.

Ср.: «В основе русской абсолютной государственности лежало богоотступничество, человеческое самоутверждение... цезарепапизм есть.. соблазн человечества, не принявшего ещё внутрь себя Христа и ищущего внешней опоры, а не особенная метафизика православия. Свенцицкий прав, когда говорит, что тут действуют «силы, противоположные Христу». Папоцезаризм и цезарепапизм – два великих соблазна в христианской истории, две уступки князю мира сего, загипнотизированность блеском его царства» (Бердяев Н. К вопросу об отношении христианства к общественности // Век. 1907. 24).

Министр внутренних дел В. К. Плеве казнён 15 июля 1904 Е. С. Созоновым по приговору ЦК партии эсеров; возглавивший Севастопольское восстание П. П. Шмидт расстрелян 6 марта 1906 по приговору военно-морского суда.

Статья Вл. Соловьёва «Немезида» (1898) из цикла «Пасхальные письма» вместе с письмом «О соблазнах» вошла в приложение к «Трём разговорам» (Соловьёв В. Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1901–1907. Т. 8. С. 127–130).

Любопытно, что в статье Гиппиус «Меч и крест» (1926), где разбирается работа Вл. Соловьёва, выделенные Свенцицким курсивом слова из цитаты исключены.

Центральное положение речи на суде защитника Мити Карамазова (Достоевский Ф. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 15. С. 154).

4 февраля 1905 эсер И. П. Каляев (1877–1905) убил бомбой вел. кн. Сергея Александровича, одного из главных виновников гибели тысяч людей на Ходынском поле и в Кровавое воскресенье. Двумя днями ранее не привёл приговор Боевой организации в исполнение, пожалев находившихся рядом детей. «В тюрьме его посетила великая княгиня и принесла ему Евангелие и икону Спасителя. Растроганный, он принял подарки как знак её благодарности за то, что он пощадил её и детей. Конечно, не каждый террорист.. был Каляевым, но нечто каляевское было свойственно всему террористическому движению народников» (Степун Ф. Сочинения. М., 2000. С. 620).

Соловьёв В. Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1901–1907. Т. 3. С. 386–387

Там же. Т. 8. С. 132.

По-видимому, Свенцицкий был знаком с идеями христианского философа И. Г. Фихте (мл.), считавшего средства и цели основной формой отношений между реальностями, а весь мир по своей внутренней координации – непрерывной цепью средств и целей.

Там же. С. 471.

Называвший своё учение «христианским сократизмом» Г.-О. Марсель ценил мысль из своей пьесы «Завтрашняя жертва» (1919): «Любить – значит говорить любимому человеку: «Ты не умрёшь"" (Марсель Г. Пьесы. М., 2002. С. 150).

Деян. 5, 1–10; Житие прп. Льва, еп. Катанского.

Завершая в работах 1919 г. решение вопроса о христианском отношении к войне, о. Валентин не отверг свои основные положения, как мнится некоторым исследователям, но последовательно развивал идеи раннего периода.

Свенцицкий сделал то, что пытался совершить В. С. Соловьёв в статье «Немезида»: дал логическое определение «черты, которая отделяет принуждение, как нравственную обязанность и как подвиг самопожертвования за других, от насилия, как обиды, как неправды, как злодейства»; обозначил «узкий, но единственно надёжный путь, которым должно идти человечество между бездною мёртвого и мертвящего «непротивления злу», с одной стороны, и бездною злого и также мертвящего насилия».

Здесь ещё одно сходство с учением славянофилов. О христианском понимании свободы см. статью «Религиозный смысл «Бранда» Ибсена» (гл. 2); вопрос о насилии также разобран Свенцицким в контексте учения Л. Н. Толстого.

«Нельзя осудить всякое насилие безусловно. Если кто буйствует неукротимо, то необходимо употребить насилие, чтобы связать его. Если надобно поймать и задержать преступника, вора, разбойника, он, конечно, не допустит сего добровольно» (Филарет Московский, свт. О государстве. Тверь, 1992. С. 37).

Почти буквально повторено Бердяевым в гл. 6 «Философии свободы» (1911): «Свобода религиозной совести есть нечто положительное и содержательное, а не отрицательное и формальное».

Популярный афоризм философа-пантеиста Б. Спинозы, противопоставлявшего свободу не необходимости, а принуждению, гласит: «Если бы свободно падающий камень мог мыслить, он думал бы, что падает по свободной воле». Ср. также: «И это должно случиться, это неотвратимо, – всё равно как камень, брошенный кверху, неизбежно должен упасть на землю...» (Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. М., 1964. Т. 12. С. 390).

Тогда как Е. Н. Трубецкой в полемике со Свенцицким наивно полагал, что «между свободой воли и свободой духа разницы нет никакой» (Московский еженедльник. 1907. 35. С. 24).

Патриарх Алексий II писал: «Признаком духовной и государственной трезвости является признание того, что любая государственная и общественно-политическая деятельность может выполнять лишь «полицейские» функции: она должна и может ограждать зло, но она не может сама взращивать добро» (Мысли русских патриархов от начала до наших дней. М., 1999. С. 513).

Пример нечистоплотной полемики: Н. Ф. Езерский вывел отсюда, что Свенцицкий «благословляет всякое насилие.. над всеми, кто будет несогласен с членами ХББ», обвинил его в призыве «бей неверных» и назвал решение вопроса «чудовищным» (Русская мысль. 1907. 1. С. 121).

Источник: Публикуется по: Свенцицкий В. Собрание сочинений. Т. 2. Письма ко всем: Обращения к народу 1905-1908 / Коммент. С. В. Черткова. М., 2011. С. 162-188, 632-639.